VIA RASELLA: UN CRONISTA TRA LE MACERIE DELLA VERITÀ DI STATO

di Pierangelo Maurizio -

Insulti, invenzioni e omissioni: la strategia della disinformazione continua a essere lo strumento principe per demonizzare chiunque cerchi di indagare i motivi del sanguinoso attentato messo a segno dal PCI nel marzo 1944 a Roma.

♦

Non parlo volentieri di Via Rasella e farlo mi costa fatica perché dopo 24 anni di sforzi per cercare di capire cos’è successo, sono arrivato ad una conclusione: non è difficile, è inutile. Invece no. Ed eccomi qui di nuovo a ragionare su quel carretto esploso i cui detriti continuano a pioverci addosso, per ringraziare Storia in Network e Federigo Argentieri. Il prof. Argentieri ha secondo me due meriti, unico nel panorama accademico. Il primo, più rilevante, è quello di aver avviato una prima prospettazione in chiave storiografica e politologica di quello che è emerso a Via Rasella e dintorni a smentire la versione ufficiale. Cosa che aspetto da un quarto di secolo. Perché io ho fatto solo il cronista, ho raccolto i fatti (per quanto sono riuscito).

Cosa avrei dovuto fare? Nasconderli – i fatti – nel cestino della carta straccia? Certo, sarei stato un buon “compagno”, probabilmente mi sarei ritagliato uno strapuntino nella (ricca e che comunque fa sempre comodo) “pubblicistica resistenziale”, ma sarei stato un pessimo giornalista. Dopo 24 anni del mio libretto Via Rasella cinquant’anni – poi diventati 70 anni – di menzogne non un solo fatto ricostruito è stato smentito. Lo dico senza sciocco orgoglio. Anzi, aggiungerei: purtroppo. (Delle mie “idee politiche” dirò alla fine).

Forte di questo, il prof. Argentieri, ha il secondo merito, importante solo perché si lega al primo. Laicamente ha “sdoganato” in qualche modo il mio libro presso quella parte di “sinistra” – chiedo scusa, ma non riesco ad evitare le virgolette – abituata ad usare l’ideologia (?) come un corpo contundente e che scambia la propaganda per ricostruzione storica. Anche lui è stato gratificato della sua dose di randellate, benvenuto nel club, da chi ritiene che Descartes sia stato un pericoloso menscevico. Oltre a ri-pubblicare su Storia in Network il suo articolo uscito lo scorso anno sulla Lettura, il supplemento letterario del Corriere della Sera, è riuscito a trarre da tutto questo due argomentate risposte che mi sembrano molto importanti. Perché credo che il confronto dovrebbe essere l’unico dogma accettato.

Sul “babau” Pierangelo Maurizio, come mi chiama Federigo Argentieri, soprattutto negli ultimi anni ai tempi dei leoni da tastiera è stato rovesciato di tutto, insulti fra cui “demenziale” è il più inoffensivo, invenzioni, a volte autentiche idiozie. Il fine duplice però è sempre quello da vecchia, collaudatissima scuola: demonizzare come un nemico chi non la pensa allo stesso modo (nemico poi di cosa: del proletariato, della causa, della Verità democratica, della Resistenza?) ed evitare così di entrare nel merito. I più non hanno neppure letto il mio libro.

Per esempio – neppure dei peggiori – nella replica (DinamoPress 21/05/2019) all’articolo di Federigo Argentieri e riproposta giustamente su Storia in Network a giugno, la dott.ssa Ilenia Rossini, docente a contratto in Storia contemporanea all’Università La Sapienza, in una quindicina di righe propone una serie di inesattezze e omissioni.

La “leggenda nera” di Via Rasella e il giornalista “di destra”

Per accreditare la mia provenienza dal brodo primordiale di destra o fascista, il serbatoio della “leggenda nera di Via Rasella”, bontà sua la prof.ssa Rossini elenca i miei passaggi professionali al Tempo, Borghese, Giornale, Libero finanche alla Verità, tutte testate la cui onestà intellettuale, secondo la docente, è discutibile. Ma serenamente omette – a proposito di “onestà intellettuale” – che professionalmente sono nato e cresciuto al Gruppo L’Espresso e in particolare a Repubblica dove sono rimasto per 12-13 anni e dove mi sono licenziato da caposervizio nel ’94 dicendo, anzi scrivendo, a Scalfari che il “giornale dei giornalisti” non era più tale ed era diventato un organo di partito. Elemento rinvenibile in ogni mia breve e trascurabile biografia, ma che avrebbe reso ridicola l’etichetta di “strumento della reazione”. Non male come metodo storiografico.

“Sull’inattendibilità di Maurizio sembrerebbe esserci poco da discutere” chiosa Rossini. Però non cita un fatto su cui sarei inattendibile. Uno, uno solo. Ulteriore aggravante è che sono l’autore del volume Piazza Fontana, tutto ciò che non ci hanno detto, che con tutta evidenza non ha letto.

E “inoltre” – udite, udite – “proprio Maurizio nel 1996 aveva firmato il celebre articolo sul Tempo in cui furono mostrate per la prima volta” rivela Rossini, “le presunte foto del corpo senza vita di Piero Zuccheretti…”. Oh bella, ho cominciato proprio da lì, cioè dall’intervista a Giovanni, il gemello di Piero, che in cinquant’anni nessuno era mai andato ad ascoltare. Giovanni mi diede le fotocopie di quelle immagini terribili, avute dai tipografi di Via Rasella, testimoni della strage dei Gap. Ovviamente non mi accontentai delle fotocopie, risalii anche alle copie autentiche delle foto scattate subito dopo l’attentato e di “quella” foto. Ma, per mia fortuna, non ho mai considerato quello scatto una prova, l’ho ritenuto solo un elemento iconografico, simbolico. Mi sono invece basato sulla verità storica, cioè documentata dal certificato di morte che attesta inequivocabilmente il decesso di Piero Zuccheretti, 13 anni, come avvenuto “per scoppio di bomba” il “23 marzo 1944”.

La foto “falsa”

La prof.ssa Rossini sottolinea che la foto è stata giudicata falsa nel 2003 dalla Corte d’appello di Milano nella causa intentata da Rosario Bentivegna, il gappista che accese la miccia, contro Vittorio Feltri, direttore de Il Giornale (cioè un altro quotidiano) e il collega Francobaldo Chiocci (non contro di me, che avevo raccolto parecchia documentazione e mi sono occupato di un’inchiesta giornalistica su Via Rasella durata mesi, anni), che avevano ripreso quell’articolo e costretti a indennizzare con 45 mila euro Bentivegna. La prof.ssa però dimentica di dire che Feltri e Chiocci in primo grado erano stati assolti per aver esercitato il diritto di cronaca e la foto giudicata perfettamente autentica era stata ritenuta dal giudice la prova di quanto asserito dai due giornalisti, cioè che il bambino era molto vicino al carretto imbottito di esplosivo al momento della deflagrazione.

La prof.ssa Rossini sottolinea che la foto è stata giudicata falsa nel 2003 dalla Corte d’appello di Milano nella causa intentata da Rosario Bentivegna, il gappista che accese la miccia, contro Vittorio Feltri, direttore de Il Giornale (cioè un altro quotidiano) e il collega Francobaldo Chiocci (non contro di me, che avevo raccolto parecchia documentazione e mi sono occupato di un’inchiesta giornalistica su Via Rasella durata mesi, anni), che avevano ripreso quell’articolo e costretti a indennizzare con 45 mila euro Bentivegna. La prof.ssa però dimentica di dire che Feltri e Chiocci in primo grado erano stati assolti per aver esercitato il diritto di cronaca e la foto giudicata perfettamente autentica era stata ritenuta dal giudice la prova di quanto asserito dai due giornalisti, cioè che il bambino era molto vicino al carretto imbottito di esplosivo al momento della deflagrazione.

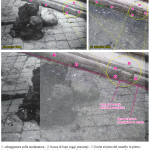

Rossini tralascia anche quello che pure è riportato nel mio libro – lo ha letto? – e cioè che secondo la ricostruzione di Gian Paolo Pelizzaro, e che io mi sono limitato a riprendere per come ho potuto nell’edizione aggiornata del 2013, il processo d’appello sarebbe stato segnato da due anomalie. In corso di processo (civile) è stata ammessa nuova documentazione. Tale nuova documentazione consisteva in un fax inviato da uno studioso italiano di casa nell’archivio delle Ss di Coblenza. Il quale mette in rilievo: che nei negativi delle foto scattate a Via Rasella dopo l’attentato ci sono diversi buchi (e sarebbe interessante chiedersi chi li ha fatti sparire, posto che difficilmente sono stati i nazisti in fuga o defunti); che, a suo avviso, “è improbabile” che quella foto sia autentica perché accanto al busto troncato appare il cordolo di un marciapiede che allora non esisteva. Un’opinione, per quanto autorevole, per altro espressa nell’ambito della “improbabilità”, fatta poi propria dalla Corte d’Appello riconsacrando Via Rasella come “azione legittima di guerra”, confermata nel 2007 dalla Cassazione. Peccato che il consulente non sia andato di persona a Via Rasella. Avrebbe potuto accertare che quello che compare nella foto non è il cordolo di un marciapiede ma il basamento dell’edificio.

Pelizzaro ha fatto di più. Ha individuato la stessa scheggiatura nel marmo immortalata da quello scatto con vicino il busto di Piero sezionato dall’esplosione… Mi sono sempre chiesto perché l’attenzione fin dal primo istante anziché sui fatti – la morte di un bambino, le bugie, i silenzi su questa e le altre vittime civili – fu spostata sulla foto che doveva essere “falsa”. E’ evidente che se fosse stabilito il punto esatto in cui fu scaraventato dall’esplosione quel povero busto non sarebbe, anche oggi, difficile accertare se Piero fosse vicino al carretto e se i partigiani lo avessero visto come ha accusato il fratello Giovanni, che non è mai stato querelato.

Sono ben lieto, se mi si indicano le modalità, di fornire una copia del mio libro alla dott.ssa Rossini, qualora non l’avesse mai letto o avendolo smarrito non ricordasse il contenuto. Fin d’ora do la mia disponibilità a qualunque confronto pubblico con lei o chiunque altro, quando vuole, dove vuole, con chi vuole.

Come è nata l’inchiesta su Via Rasella

Come è nata nel ’96 l’inchiesta giornalistica su Via Rasella? Nel modo più banale. L’allora vicedirettore del Tempo Giampaolo Cresci mi chiese di fare una serie di interviste a protagonisti di storie romane, tant’è che sugli articoli è ben visibile la testatina “Protagonisti Romani Raccontano”. In un libro di Cesare De Simone avevo trovato un asterisco e una nota a piè di pagina in cui si accennava che a Via Rasella c’era stata una vittima civile, “una sola” si puntualizzava, un bambino di 13 anni, Piero Zuccheretti o Anello (dal cognome del nonno materno). No, quella storia non poteva rimanere un asterico. Fu facile rintracciare il fratello, gemello, Giovanni. Arrivai prima alla sua macelleria, chiusa da qualche mese per via dei costi che schiacciano gli artigiani. Trovai il numero di casa sull’elenco telefonico. No, in cinquant’anni nessuno lo aveva cercato. Mentre mi raccontava la loro tragedia famigliare, la damnatio memoriae e il silenzio cui erano stati condannati come i famigliari di tutte le vittime del terrore politico, davanti mi stava scorrendo anche una tragedia tutta italiana e tutta dentro in particolare la sinistra italiana.

La mia inchiesta giornalistica si sarebbe fermata alla terza puntata con l’intervista che Rosario Bentivegna accettò di rilasciare se la versione da lui difesa con appassionata convinzione mi fosse sembrata altrettanto convincente. Allora – nell’anno di grazia 1996 – erano vivi molti protagonisti e testimoni, ad ogni uscita di articolo era come una liberazione: sì, la caduta del nostro Muro. In redazione arrivavano tantissime telefonate, passavano in tanti, come Liana Gigliozzi, diventata mia amica, figlia del barista di Via Rasella Romolo trucidato alle Ardeatine (era schedato come socialista), i tipografi di Via Rasella testimoni della strage e dello scempio di Zuccheretti, il prof. Roberto Guzzo, l’unico sopravvissuto di Bandiera Rossa ancora in vita insieme a Orfeo Mucci, fino al punto di svolta con Luigi Iaquinti, nipote di Antonio Chiaretti: “Un mio parente è morto a Via Rasella, doveva essere un partigiano, a casa se ne parla poco e malvolentieri…”.

Buona parte degli articoli, decine, sono usciti sul Tempo e in parte su Il Giornale, poi li ho raccolti perché mi sembrava una vicenda importante e poi ho pubblicato il libro (volumetto) perché nessuno ha voluto pubblicarlo. Mi considero un perseguitato? Ma va. Ho potuto dire e scrivere la mia, non mi è piombata la polizia segreta a casa. Certo, dopo l’uscita del libro mi fu fatto sapere: “non metterai più piede in una redazione”, cosa che si è verificata puntualmente per coincidenza o per essere io finito in due liste nere, per aver sbattuto la porta (anche ingenerosamente, lo ammetto) ad uno dei templi del Giornalismo democratico e per aver infranto il tabù di Via Rasella. Per questo mi sono dedicato al giornalismo televisivo. Succede. Nulla di trascendentale in questa bellissima, o che era tale fino a pochi anni fa, professione.

Piero Zuccheretti

Dicevamo dei fatti. Certamente è un fatto il corpo smembrato di Piero Zuccheretti. Certamente una presenza non edificante sul teatro di un’azione eroica della Resistenza. Ma basta a giustificare il silenzio imposto per 50 anni, in fondo in guerra muoiono tanti bambini e tanti innocenti? No, non basta. Forse la sua morte e quella di un numero imprecisato di vittime civili non avrebbe reso possibile la patente di “azione di guerra” data all’impresa dei Gap per via giudiziaria all’inizio degli Anni ’50 con la sentenza civile nel processo promosso, contro i gappisti e alcuni membri del Cln, dai parenti di alcune vittime delle Fosse Ardeatine. O Piero Zuccheretti è morto di polmonite?

Il capo-partigiano Antonio Chiaretti

Ancora più imbarazzante è il fagotto insanguinato in Via Rasella di Antonio Chiaretti, capo-partigiano di Bandiera Rossa. Subito dopo si cercò in tutti i modi di farlo passare per uno dei fucilati dai nazisti alle Ardeatine. Ma ancora una volta l’anagrafe attesta inequivocabilmente che è morto “per scoppio di bomba” a Roma il 23 marzo 1944. La vedova impiegò qualche anno a farlo annoverare negli elenchi dell’Anpi, il suo nome tra i caduti è citato solo nel libro Il sole è sorto a Roma. Oppure Chiaretti passava di là per caso, o la sua militanza in Bandiera Rossa era in realtà l’iscrizione alla bocciofila omonima? E se non è così, perché è stato ed è ignorato in tutti gli annali della Resistenza?

La conta

Ma quello più eclatante e decisivo è un dato di fatto: la conta delle Ardeatine. Sì, nella rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine, non solo prevedibile ma inevitabile per qualsiasi esercito d’occupazione, sono stati decimati gli stati maggiori del gruppo di militari monarchici del colonnello Montezemolo, del Partito d’azione e di Giustizia e libertà, e di Bandiera Rossa, ma c’è anche un gruppo (una ventina) di socialisti. Punto. E non è questione di numeri, di quante tessere di partito riusciamo ora ad attribuire ai cadaveri. Il dato di fatto è che sotto i colpi alla nuca della polizia di sicurezza tedesca vengono annientati i comandanti militari e chiunque avesse un ruolo di leadership di queste formazioni. Se questa storia fosse un video e si prendesse un fermoimmagine all’alba del 25 marzo ’44 la Resistenza a Roma apparirebbe un deserto: solo il Partito comunista, forza assolutamente minoritaria all’inizio dell’occupazione nazista di Roma, è rimasto indenne nel suo apparato politico e militare con i suoi 18 gappisti, rispetto alla “vecchia guardia” milanese nel partito si prende la rivalsa la “nuova guardia” romana impersonata da Giorgio Amendola, il Pci da lì a pochi giorni entra nel governo Badoglio e il segretario Palmiro Togliatti ne diventa vicepresidente. Tutte le spiegazioni, o giustificazioni, ovviamente sono lecite, purché si parta da questo dato di fatto.

Se del teppismo da tastiera ho detto, sulla conta dei morti (di chi sono?) alle Ardeatine dal mondo accademico spesso si è attinto a piene mani dal mio libro senza citare, o meglio citando lo stretto indispensabile per chiudermi nel rassicurante recinto che si vorrebbe un po’ infame del “revisionismo” (come se la ricerca storica non fosse revisione continua). Io sono andato per tentativi empirici, cercando le targhe commemorative appese sui muri di Roma, scambiando le informazioni con Roberto Gremmo, direttore ed editore di Storia Ribelle, che aveva trovato l’opuscolo “I nostri martiri”, l’orgogliosa rivendicazione dei sopravvissuti di Bandiera Rossa per i propri compagni caduti alle Ardeatine, definiti fino a qualche giorno prima dall’Unità clandestina “strumenti al servizio di Goebbels”. La conferma, in senso anche peggiore, viene dalle carte di Attilio Ascarelli, il medico legale che riesumò le salme dei martiri delle Ardeatine ma che compilò anche una sorta di archivio con l’appartenenza politica di ciascuno di loro. Piuttosto sarebbe da chiedersi perché il prof. Ascarelli non pubblicò mai questi dossier.

Ma perché l‘attentato?

Il prof. Gabriele Ranzato, da ultimo, nel suo ponderoso libro, alla fine ha dedicato due ponderosi capitoli all’interrogativo: ma perché è stato fatto l’attentato di Via Rasella? Visto che le due principali motivazioni indicate dall’ortodossia – innescare l’insurrezione nella capitale o propagare il sentimento anti-tedesco nella popolazione – con il tempo appaiono sempre più lise e consunte. Non mi pare abbia trovato la risposta.

Già perché è stata progettata, studiata e attuata l’azione di Via Rasella? Per ora la ricostruzione che, per quanto non esaustiva, mi pare più si avvicini alla verità è una memoria custodita nelle carte di Donato Carretta, l’ex direttore del carcere di Regina Coeli, che mi fece leggere il figlio Alfonso e che ho pubblicato nel ’97. Un documento battuto a macchina da Carretta a Roma appena liberata con correzioni a penna apportate da qualcuno che aveva una maggiore sensibilità politica, l’intestazione è dell’ex Comando militare del Partito socialista (Psiup). Vi si definisce senza mezze parole l’attentato un “atto terroristico”. Si racconta che per quel giorno – il 23 marzo ’44 – era previsto un presidio armato attorno a Via del Tritone, zona in cui ricade anche Via Rasella, delle forze antifasciste. I gruppi armati delle varie formazioni sarebbero entrati in azione solo se i fascisti avessero osato fare un corteo dal Ministero delle corporazioni in Via Veneto per la ricorrenza della fondazione dei fasci. Poiché questo non era avvenuto le formazioni si stavano sganciando quando avvenne l’attentato dei Gap comunisti che non avevano informato gli altri. Un colpo di mano, insomma: le finalità interne (supremazia tra Milano e Roma nel partito?) ed esterne (l’uso del terrore in chiave stalinista per l’egemonia nella sinistra?) sono ancora tutte da costruire in una chiave storiografica seria. Questa memoria è rimasta sepolta nelle carte di Donato Carretta tenute come reliquie dalla famiglia, perché Carretta fu ucciso il 18 settembre 1944, mentre si trovava al Palazzaccio senza nessun addebito nei suoi confronti ma convocato come teste contro l’ex questore fascista Pietro Caruso, in un linciaggio durato ore, dalla “folla”. E’ difficile immaginare quali sarebbero stati gli esiti anche legali, ma soprattutto le conseguenze politiche sui rapporti di forza nella sinistra e in particolare sull’egemonia del Partito comunista se questa memoria fosse stata resa pubblica all’epoca?

Se posso permettermi e scusandomi del tono provocatorio, vorrei concludere. O io ho scritto una montagna di scemenze, di cui sono pronto a fare ammenda in ogni momento. O gli storici di professione in questi 70 anni dove erano? Federigo Argentieri ha rotto questo muro, senza se e senza ma. Spero che sia l’inizio di un confronto vero (che non vuol dire ipocrisia, può essere anche scontro duro ma nel riconoscimento reciproco dell’altro quale interlocutore).

Idee politiche

Ah già, le mie idee politiche, ammesso che a qualcuno interessino. Federigo Argentieri ogni tanto ricorda che le sue “non necessariamente” concordano con le mie. Ma io non ho idee politiche. Non più. Vengo dalla sinistra, ho una formazione di sinistra, altrimenti difficilmente avrei fatto il mio apprendistato a Repubblica. Ho smesso di essere di sinistra quando la sinistra ha smesso di essere di sinistra. Mi sento italiano, con la voglia di conoscere la nostra storia per quello che è e non per quella che vorremmo o vorrebbero che fosse.

Quando per i fatti di Via Rasella mi sono imbattuto in particolare in Bandiera Rossa ho provato rabbia, dolore, ma sono stato contento di restituire almeno in parte il ricordo – al pari di quello per il colonnello Montezemolo – di Aladino Govoni e degli altri ufficiali democratici, e di una formazione che sbrigativamente definiamo trotzkista ma che era un coacervo di tante identità, anarchici, eretici del partito comunista, qualcuno di destra. Prima del mio libretto alla soglia del Millennio la storia di Bandiera Rossa era stata praticamente cancellata. Lì, nell’odio dichiarato del Pci nei suoi confronti, mi è sembrato di scorgere i fili e i cortocircuiti della sinistra che arrivano agli anni ’70 e oltre: la frattura insanabile tra movimento e forma-partito; l’individuare il più pericoloso nemico – sempre – in chi è a sinistra del Partito; dall’altra parte il velleitarismo rivoluzionario nato sul falso mito della “Resistenza tradita” che ha generato la lotta armata e ha bruciato una generazione.

Per questo nella prima edizione ho dedicato il libro su Via Rasella non a qualcuno dei Nar o di Terza Posizione. Ma a Cesare Di Lenardo, brigatista rosso irriducibile condannato a due ergastoli. Ogni tanto mi rigiro fra le mani la tesina totalmente agiografica che aveva scritto al ginnasio sulla Resistenza in Carnia. Me la diede un giorno il papà, ex poliziotto, che lo aveva aiutato a scrivere quella ricerca, quando andai a trovarlo in una casa più gelata del gelo che aveva nel cuore, aggrappato al girello, semiparalizzato e solo; la moglie, la mamma di Cesare, era morta di crepacuore da anni. Un motivo in più per continuare a cercare. E per ringraziare Storia in Network, Federigo Argentieri e chiunque voglia prendere in mano il testimone. No, non è inutile.