LAMPI SUL RIO GRANDE (1)

di Giuliano Da Frè -

Le tensioni tra Stati Uniti e Messico sulle rive del Rio Grande sono vecchie di almeno due secoli: ma quando il Texas era messicano e si popolava di un numero sempre maggiore di “yankees”, le vicende erano decisamente diverse da quelle cui assistiamo oggi.

Tra le prime misure prese dal neo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, va annoverato l’invio di truppe (che potrebbero essere rafforzate con veicoli blindati) al confine col Messico, per impedire l’afflusso incontrollato di migranti.

Misure che già durante la prima presidenza Trump del 2017-2021, avevano creato tensioni tra i due paesi, che dalla costa atlantica – il famoso Golfo del Messico, che tanto per gettare altra benzina sul fuoco il nuovo presidente ha ribattezzato Golfo d’America – a quella del Pacifico, condividono una frontiera lunga quasi 3.150 km, per circa due terzi segnata dal bacino del Rio Grande (per i messicani, Rio Bravo del Norte).

Proprio sulle sue sponde, tuttavia, 180 anni fa si giocò tra Stati Uniti e Messico una partita ben più sanguinosa.

Lone Star e “Destino manifesto”

Ai nostri giorni, è il flusso di migranti dal Messico, a innescare le tensioni con Washington. Eppure esattamente due secoli fa, il “traffico” andava in direzione opposta. Infatti, dopo che nel 1821 il Messico ebbe proclamato l’indipendenza dalla Spagna, oltre trecento famiglie di coloni provenienti da Tennessee, Louisiana e Missouri (aree all’epoca colpite da una grave crisi economica [1]) e guidate da Moses e Stephen Austin, proprietari di una miniera fallita, si insediarono in una regione del Texas compresa tra i fiumi Brazos e Colorado, fondandovi alcuni centri urbani come San Felipe e Gonzales. La guerra con gli spagnoli non si era ancora conclusa, e indios e briganti effettuavano sanguinose scorrerie, che il nuovo governo non aveva i mezzi per affrontare: così fu permesso ai circa 2.500 coloni yankee di formare una milizia locale, mentre nel 1825 la loro posizione fu legalizzata. Tuttavia, i crescenti legami economici tra le colonie texane e gli Stati Uniti, e l’aggiramento delle leggi messicane in materia di conversione al cattolicesimo e relative alla schiavitù, abolita in Messico con la Costituzione del 1824 e da una successiva legge del 1829 [2], provocò crescenti tensioni; alimentate dalla proposta statunitense di acquistare quei territori, come già avvenuto nel 1803 e nel 1819, acquistando da Napoleone la Louisiana (già parte dell’Impero spagnolo), e dalla Spagna la Florida – e come ora Trump si propone di fare con la Groenlandia.

Nel decennio successivo, la presenza di coloni nordamericani in Texas crebbe a dismisura, e nel 1834 un censimento stimava, su una popolazione di 36.000 residenti, 15.400 statunitensi e 2.000 schiavi di colore, contro appena 3.600 cittadini messicani. Inoltre, accanto ai coloni guidati dagli Austin, iniziarono a fare la propria comparsa in Texas speculatori desiderosi di fare da (non certo onesti) sensali tra le corrotte autorità locali e una massa di persone in cerca di facili fortune.

L’aggravarsi dell’instabilità interna del Messico, e la crescente forza di un partito estremista desideroso di gestire il potere in Texas in maniera autonoma, sfociarono infine in disordini, come quando nel giugno 1832 contrabbandieri yankee e doganieri si spararono addosso nel porto texano di Anàhuac. Un anno più tardi, Stephen Austin chiese al governo messicano di creare uno stato del Texas con ampia autonomia, nell’ambito della federazione nazionale. Deciso a stroncare instabilità e rivolte, l’ambizioso generale Antonio Lopez de Santa Anna, che nel 1825 aveva scacciato da Veracruz l’ultima guarnigione spagnola, e stroncato un tentativo degli ex padroni di Madrid di riconquistate Tampico, nel 1829, dopo aver per anni manovrato i partiti avversi liberale e conservatore, aveva preso il potere con la forza. Di fronte al crescere delle crisi interne, nell’aprile 1834 il Caudillo fu costretto ad allearsi al partito conservatore, che chiedeva la riduzione dell’autonomia locale a favore di un forte potere centrale. Le trattative con i texani furono subito interrotte, mentre le guarnigioni nella regione venivano rafforzate: la linea moderata di Austin (più tardi arrestato) venne allora a sua volta scalzata dalla fazione decisa a proclamare l’indipendenza, anche con le armi.

La guerra di indipendenza del Texas, iniziata quando il 20 giugno 1835 un gruppo di coloni occupò il porto di Anhuàc, e segnata dall’epopea di Alamo – sorta di Termopili texana, gonfiata a dismisura dalla stampa popolare e, soprattutto, da Hollywood [3] – in realtà non durò molto. Esaltato dalla distruzione delle guarnigioni ribelli di Alamo e Goliad, che costarono ai texani quasi 700 morti, ma preoccupato da un possibile intervento statunitense, Santa Anna abbandonò la sua tradizionale e astuta prudenza. Per eliminare ciò che restava dell’armata ribelle – 750 miliziani armati con 2 soli cannoni, ma ben provvisti di fucili a lunga portata – avanzò rapidamente verso nord, costringendo il condottiero texano Sam Houston (veterano della guerra del 1812 e delle campagne contro i nativi, ex governatore del Tennessee), ad abbandonare la città di Harrisburg, e la stessa “capitale” texana di “Washington sul Brazos”. Con una logistica disastrosa, e la sua piccola armata ridotta da 6.000 soldati a soli 600, da diserzioni, scelte strategiche sbagliate, e dalle perdite subite ad Alamo, Santa Anna giunse rapidamente sul fiume San Jacinto, unendosi a una colonna guidata dal cognato, l’incapace generale Cos. Qui fu assalito di sorpresa da Houston, che travolse i messicani, accampatisi senza predisporre difese e sentinelle, in una battaglia durata nemmeno 20 minuti, e conclusasi con l’annientamento delle forze di Santa Anna, che contarono 630 morti e 730 prigionieri, contro meno di 40 caduti tra i texani. Fu catturato anche lo stesso Santa Anna, in fuga travestito da soldato semplice, e che passò un bruttissimo quarto d’ora, coi miliziani che volevano linciarlo al grido “Ricordati di Alamo”: toccò a Houston, ferito nello scontro, e soldato e politico scaltro, salvarlo da un’impiccagione sommaria, strappandogli una dichiarazione con la quale il Caudillo riconosceva l’indipendenza del Texas.

Tuttavia, il governo succeduto a Santa Anna non riconobbe il Trattato di Velasco, né la nascita del Texas; e nei mesi successivi si riaccese la guerriglia lungo le mal tracciate frontiere, e anche in mare, sino a quando la piccola flottiglia texana non fu quasi annientata, e quella messicana andò perduta durante la cosiddetta “guerra dei pasticcini” del 1838-1839 con la Francia. Nel 1840, il Texas, sia attraverso iniziative ufficiali, sia per mano di bande di irregolari, tentò di approfittare dell’instabilità messicana, per strappare al vicino nuovi territori. Ma grazie alle sue imprese contro i francesi installatisi a Veracruz, il generale Santa Anna era tornato al potere, con una gamba in meno – strappatagli da una cannonata – ma con l’ambizione di ribaltare l’esito di San Jacinto: si accese quindi, tra 1841 e 1844, una vera e propria guerra di frontiera, segnata dalle incursioni lanciate attraverso il Rio Grande dalle forze rivali, mentre il Messico acquistava in Inghilterra 2 moderne pirocorvette a ruote, una delle quali con scafo in ferro, armate entrambe con artiglierie di nuovo modello, e considerate tra le più sofisticate unità militari dell’epoca. I messicani arrivarono a rioccupare Alamo e Goliad, ma solo simbolicamente, essendo stati ben presto costretti a ripiegare, mentre nel 1842 furono i texani a occupare, altrettanto brevemente, Laredo e Guerrero. Anche in mare, gli scontri avvenuti presso Campeche nella primavera del 1843 furono inconcludenti, nonostante la superiorità delle navi messicane, poi vendute alla Spagna, essendo troppo costoso il mantenerle.

La guerra stessa andava spegnendosi, e un armistizio fu siglato il 15 febbraio 1844 tra il Caudillo e Sam Houston, nel frattempo eletto presidente del Texas, la cui legittimità non veniva tuttavia riconosciuta. D’altra parte, nel novembre 1844 Santa Anna fu rovesciato dall’ennesima sollevazione, e costretto a fuggire all’Avana.

Sino a quel momento, il governo di Washington non si era intromesso apertamente nella questione texana, pur appoggiando prima gli insorti, e poi la giovane Lone Star Republic, di cui nel 1837 riconobbe l’indipendenza. Tuttavia le tensioni col Messico erano andate crescendo, soprattutto con l’inizio della presidenza di John Tyler, succeduto nell’aprile 1841 al leader whigh William Harrison, morto ad appena un mese dall’insediamento alla Casa Bianca. Per rafforzare la propria posizione, Tyler cavalcò alcuni temi popolari, come l’espansione territoriale e l’annessione del Texas, e durante il secondo conflitto tra texani e messicani, l’appoggio nordamericano divenne palese, tanto da provocare diversi incidenti, mentre nell’ottobre 1842 unità della US Navy occupavano Monterey in California. Nonostante si fosse trattato di un malinteso, l’azione dimostrava chiaramente quali fossero le reali mire degli Stati Uniti, anche in altre regioni dominate dal Messico. Mire in effetti sancite da una crescente propaganda, alimentata dal diffondersi dopo il 1840 della stampa popolare, che con un penny a copia (da qui la definizione di penny press), se da un lato contribuiva al diffondersi della democrazia partecipativa e dell’alfabetizzazione, dall’altra veicolava populismo, demagogia e pregiudizi, spesso superando il confine che divide informazione e disinformazione.

Virulente campagne di stampa in quegli anni appoggiarono proprio l’espansione degli Stati Uniti, intesa come missione affidata dalla Provvidenza alla giovane e vigorosa Repubblica. Fu il giornalista John O’Sullivan, a dare sin dal 1839 una forma coerente a questa dottrina, detta del “Destino manifesto” (Manifest Destiny), che indicava quali obbiettivi dell’inevitabile espansione americana l’Oregon, i territori del nord-ovest messicano (Nuovo Messico e California), e il Texas e il Golfo del Messico a sud [4].

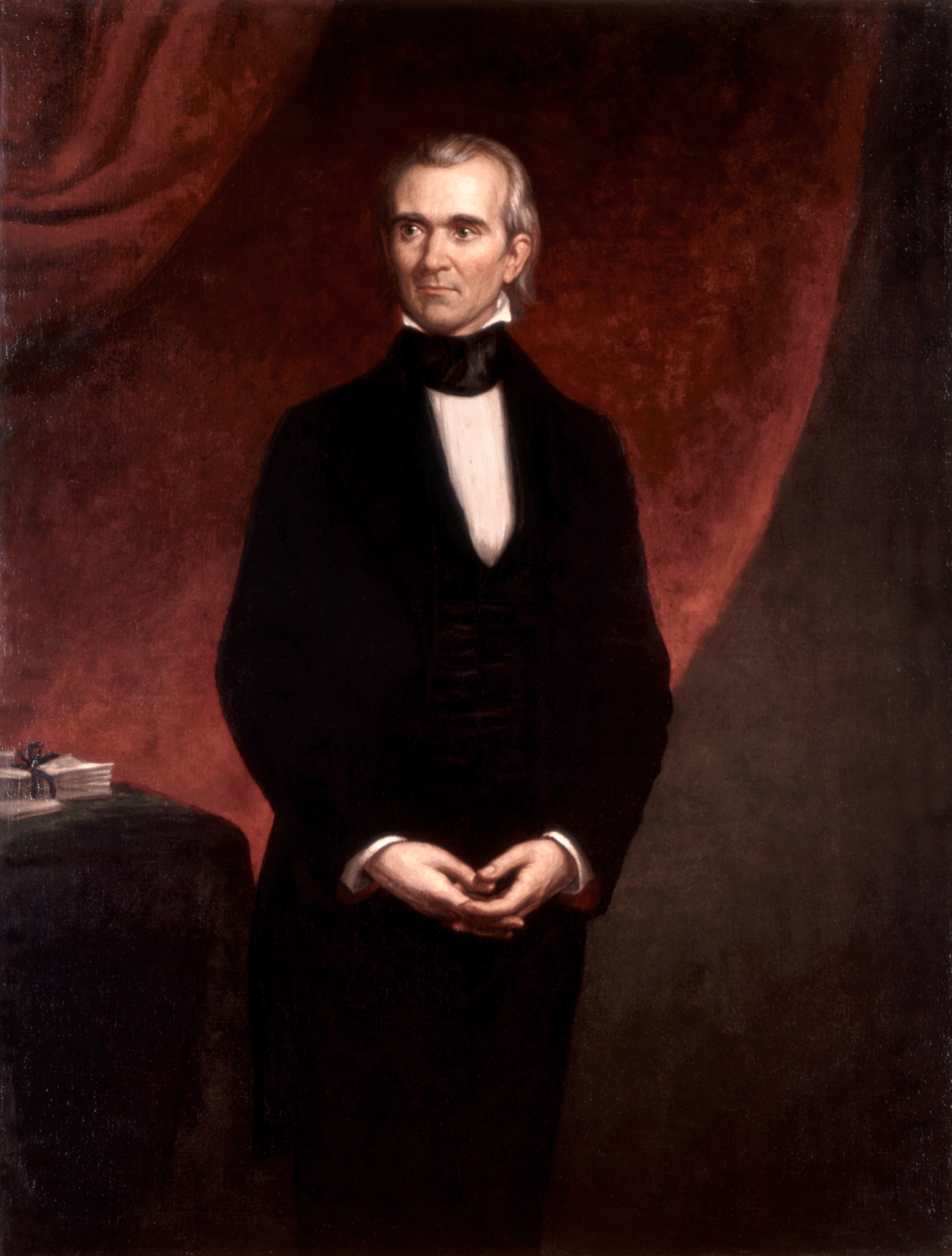

“Destino manifesto” e “febbre dell’Oregon” divennero presto i temi caldi delle contese elettorali: e nel 1844, dopo che il Congresso aveva bocciato una prima proposta di annettere Oregon e Texas, vinse le elezioni presidenziali James K. Polk, energico leader dell’élite sudista e schiavista degli “Stati del cotone”, che volevano l’annessione del Texas. Appena eletto, Polk chiarì subito ai suoi ministri quali fossero gli obbiettivi in politica estera: accogliere nell’Unione l’Oregon (risolvendo la disputa di confine con il Canada inglese [5]) e il Texas, e trattare col Messico l’acquisto dei territori nord-occidentali. Nei confronti della potente Gran Bretagna, Polk agì per via diplomatica, e il 15 giugno 1846 siglò il Trattato dell’Oregon; ma col Messico il nuovo presidente non avrebbe avuto scrupoli.

“Sangue americano su suolo americano”

Già il 28 febbraio 1845, una settimana prima dell’insediamento di Polk, il Congresso aveva mutato idea sull’annessione del Texas: che, dopo il voto anche del parlamento texano (4 luglio) e un referendum (13 ottobre), aggiunse la sua “stella solitaria” a quelle già presenti sulla bandiera americana (29 dicembre 1845). Il Messico non si limitò a protestare, e ruppe i rapporti diplomatici con gli Stati Uniti, che il 15 giugno 1845 reagirono inviando a “proteggere” il nuovo confine texano 4.000 soldati, agli ordini del generale Zachary Taylor, inquadrati nel cosiddetto Army of Observation [6].

L’opzione militare si trovava sin dall’inizio nei piani di Polk, soprattutto perché, con l’annessione del Texas, gli Stati Uniti ereditavano la grana delle frontiere, mai fissate dopo il 1836: il governo texano infatti rivendicava – in base al contestato trattato strappato a Santa Anna – il Rio Grande quale confine, mentre in Messico, pur non riconoscendo la secessione, si riteneva che la linea di demarcazione corresse più a nord, lungo il fiume Nueces.

Polk tuttavia guardava anche ad Ovest, ai già citati territori del Nuovo Messico e della California, la cui annessione – in aggiunta a quella dell’Oregon – avrebbe sancito la corsa al Pacifico, che a metà Ottocento stava ormai coinvolgendo diverse potenze europee, con nel mirino anche Cina e Giappone. Per evitare il rischio che fossero Londra o Parigi a occupare la poco difesa California, sin dal 24 giugno 1845 (nove giorni dopo aver ordinato al generale Taylor di entrare in Texas) Polk chiese alla US Navy di prepararsi a prendere il controllo di San Francisco, non appena fosse scoppiata un’eventuale guerra col Messico. Nell’interno del paese, sfruttando una situazione simile a quella creatasi in Texas 10 anni prima, fu appoggiata la volontà di staccarsi dal Messico dei circa 7.000 coloni yankee già insediatisi in California, inviando una spedizione guidata dal capitano John Charles Frémont, un ufficiale del genio topografico, esploratore e naturalista, che già negli anni precedenti aveva contribuito a tracciare la via verso l’Oregon. Con una sessantina di uomini scelti e il noto scout Christopher “Kit” Carson quale guida, giunto a Monterey Frémont aizzò i sentimenti di rivolta che covavano in California, sfociati un anno più tardi nella cosiddetta Black Flag Revolt.

Il vero terreno di confronto era tuttavia il Texas, con le sue frontiere sempre più “calde”. Polk tentò di alternare bastone e carota, carcando di far leva sul fatto che il Messico era indebitato fino al collo: anche Washington vantava crediti per oltre 3 milioni di dollari, il cui rimborso era da tempo sospeso. Ma una piattaforma diplomatico-economica, incentrata sulla cancellazione dei debiti contratti, in cambio del riconoscimento del Rio Grande quale nuova frontiera tra i due paesi, e della cessione del Nuovo Messico per 5 milioni di dollari, cui aggiungere una eventuale cessione della California, arrivando ad offrire fino a 40 milioni di dollari, cozzò con l’orgoglioso patriottismo (oggi si direbbe sovranismo…) della litigiosa leadership messicana, che non voleva passare per “debole” verso gli yankee, davanti a un’opinione pubblica ancora limitata, ma decisamente nazionalista ed eccitabile, che scese più volte in piazza per manifestare. Tensioni che, in pochi mesi, portarono al potere, con le buone o le cattive, ben quattro presidenti, sino alla rivolta militare del generale Mariano Paredes, il 30 dicembre 1845, che subito interruppe le trattative con gli Stati Uniti.

A questo punto, il 13 gennaio 1846 Polk ordinò al generale Taylor di oltrepassare il fiume Nueces, occupando la contestata riva settentrionale del Rio Grande. L’Army of Observation di Taylor comprendeva 3.922 effettivi, cui si aggiungevano i Texas Ranger e alcune unità della milizia texana, e rappresentava all’epoca circa la metà dell’intero Esercito americano, sparpagliato in decine di guarnigioni. Taylor, un generale di 62 anni veterano della guerra del 1812, e che alla testa dei reparti impegnati in Florida aveva contribuito alla sconfitta dei Seminole, aveva ben addestrato la sua piccola “armata”. Poco attento alle apparenze e bestemmiatore inveterato (era conosciuto col soprannome di Old Rough and Ready – “Il vecchio rude e pronto”), avrebbe rapidamente eseguito gli ordini, che per arrivare da Washington dovevano viaggiare almeno per 15-20 giorni. Tempi già accorciati, rispetto alla guerra del 1812, grazie all’introduzione di naviglio a vapore, ferrovie, e delle prime reti telegrafiche, attivate dal maggio 1844. Eppure, come era accaduto durante il conflitto con l’Inghilterra, quando la notizia della firma di un trattato di pace, avvenuta il 24 dicembre 1814, giunse a New Orleans dopo che le truppe americane vi avevano ottenuto una sanguinosa e decisiva vittoria (8 gennaio 1815), anche lo scoppio della guerra col Messico sarebbe stato vissuto su due piani, politico e militare, sfalsati.

Completati i preparativi logistici, l’8 marzo 1846 Taylor aveva infatti iniziato il trasferimento delle sue forze sul Rio Grande. L’avanzata era rallentata dalla presenza di 307 carrette logistiche, ma non incontrò opposizione, nonostante la presenza di pattuglie di cavalleria messicane, che si ritirarono all’avvicinarsi degli invasori. Il grosso dei materiali e i rifornimenti furono sbarcati a Port Isabel, alla foce del Rio Grande, difesi dalle navi da guerra della US Navy, e da un contingente di marines, presto raggiunti da reparti di cavalleria e dal convoglio logistico di Taylor.

Entro il 23 marzo l’Army of Observation era pertanto schierato davanti alla città messicana di Matamoros, sita sulla sponda meridionale del fiume. Per far capire che non intendeva accettare provocazioni, Taylor diede immediatamente avvio alla costruzione di una solida piazzaforte capace di accogliere sino a 2.000 uomini, protetta da bastioni e terrapieni, circondati da un fossato. La fortezza, eloquentemente ribattezzata Fort Texas, puntava 4 cannoni da 18 libbre contro Matamoros.

Il generale messicano Pedro de Ampudia, comandante dell’Ejercito del Norte, non rimase a guardare: mentre concentrava i reparti ai suoi ordini, fortificando Matamoros, intimò a Taylor di ripassare il Nueces, ma senza spingersi oltre, conscio delle carenze dell’Esercito messicano, più numeroso di quello avversario, ma scarsamente equipaggiato, e con fucili e cannoni per lo più obsoleti. La situazione stava però per precipitare: il 23 aprile Taylor chiuse alla navigazione il Rio Grande, tagliando così la linea dei rifornimenti per Matamoros e alzando il livello della tensione. Due giorni più tardi, mentre seduto alla sua scrivania, Polk stava scrivendo un messaggio straordinario indirizzato al Congresso, al quale chiedeva di dichiarare guerra alla Repubblica Messicana, argomentando che il mancato pagamento dei debiti verso gli Stati Uniti, e la rottura delle trattative, erano già da considerarsi un casus belli, lungo il confine sempre più caldo la parola passò per la prima volta alle armi. Era infatti arrivato a Matamoros il generale Mariano Arista, nominato nuovo comandante dell’Ejercito del Norte, e latore di ordini mirati a creare qualche incidente, che giustificasse la dichiarazione di guerra agli Stati Uniti: proprio quanto occorreva a Polk per superare le opposizioni interne [7].

Taylor aveva affidato agli esperti Texas Ranger l’attività di pattugliamento, ma i 76 uomini disponibili non bastavano: l’unità fu rafforzata con squadroni regolari di cavalleria, e fu uno di questi, con 63 dragoni e un distaccamento di ranger agli ordini del capitano Seth Thornton, a essere attaccato da 600 cavalleggeri messicani, mentre la mattina del 25 aprile 1846 pattugliava la sponda nord del Rio Grande, 16 miglia a monte di Fort Texas. L’imboscata costò a Thornton 16 morti, e il capitano fu costretto alla resa da forze 10 volte superiori [8]. Il giorno successivo furono attaccati anche i Texas Rangers, con altre perdite. Queste scaramucce dovevano avere tuttavia una vasta eco: la mattina del 9 maggio Polk aveva infatti riunito i suoi ministri, per discutere della dichiarazione di guerra; ma le opinioni sul da farsi non erano state unanimi, tanto che alle 14 la seduta fu sospesa, senza aver sciolto i dubbi di chi avrebbe preferito che fossero i messicani a sparare il primo colpo. Alle 18 giunsero però alla Casa Bianca i dispacci coi quali Taylor informava il governo di quanto accaduto il 25 aprile: alle 19.30 i ministri erano di nuovo riuniti, e questa volta anche le “colombe” si unirono a chi chiedeva la guerra. L’11 maggio, il messaggio di Polk fu letto al Congresso: “La coppa della tolleranza si è esaurita, e dopo reiterate minacce il Messico ha varcato i confini degli Stati Uniti, ha invaso il nostro territorio e ha versato sangue americano sul suolo americano”. Con un capolavoro di retorica, e una sfacciata alterazione della realtà (era sì stato versato sangue americano, ma non certo entro i confini legittimi degli Stati Uniti) iniziava una guerra di aggressione che, a un certo punto, avrebbe ventilato addirittura l’ipotesi “imperiale” di conquistare l’intero Messico, per poi puntare all’America Centrale e ai Caraibi, già nel mirino di alcuni movimenti legati alla teoria del “Destino manifesto”. Poche d’altronde le voci levatesi contro la guerra, percepita e propagandata come “difensiva”, dopo l’incidente del 25 aprile: a opporsi apertamente a un conflitto bollato come incostituzionale furono in pochi, compreso il giovane deputato dell’Illinois Abraham Lincoln, che (secondo i più) poco patriotticamente attaccò frontalmente Polk, definendo la sua guerra come “malvagia”, ma giocandosi la rielezione, e finendo emarginato dalla politica nazionale per un decennio. Nel frattempo, per citare liberamente lo stesso Lincoln, la “guerra era venuta”, e in quei giorni sul Rio Grande si combatteva duramente…

(continua)

·

[1] Il cosiddetto “panico del 1819″, una crisi creditizia che fece sentire i suoi effetti sino al 1824.

[2] I coloni trasformarono infatti gli schiavi in lavoranti ingaggiati con contratti della durata di …99 anni.

[3] Dal 1911, quando a portare la vicenda sullo schermo fu il fratello del registra francese Georges Méliès, si contano decine di pellicole cinematografiche e televisive: come la popolarissima serie Disney su Davy Crockett (1955), lo spettacolare kolossal del 1960 firmato da John Wayne, il divertente “Riprendiamoci Forte Alamo!” con Peter Ustinov del 1969, accomunati dal fatto di essere tutti ben poco “storici”, mentre più accurati e onesti risultano “Alamo: 13 giorni alla gloria”, serie tv del 1987, e “Alamo – Gli ultimi eroi”, del 2004.

[4] Metodi di impiego delle fake-news ancora oggi attuali, seppur con nuovi strumenti di diffusione, e applicati a una situazione opposta; all’epoca era il Messico a doversi difendersi dagli yankee. Da sottolineare che nel suo secondo discorso di inaugurazione, Trump ha evocato anche il “Destino manifesto”.

[5] Che all’epoca includevano anche i territori di Washington e Idaho, elevati a rango di Stati a fine ‘800.

[6] Anche se definirlo “armata” è una palese esagerazione: all’epoca i manuali tattici sottolineavano come, per formare una singola divisione, occorressero 10/14.000 effettivi.

[7] Alcuni incidenti in realtà si erano già verificati, ad opera però di irregolari messicani la cui attività il governo poteva sempre attribuire ai banditi già attivi nella zona di frontiera; in uno di questi scontri, il 10 aprile era caduto il vice-quartiermastro generale dello US Army, colonnello Trueman Cross.

[8] Più tardi liberato grazie a uno scambio di prigionieri, Thornton fu ucciso da una cannonata nella campagna per la conquista di Città del Messico, il 18 agosto 1847.

Per saperne di più

J.K. Bauer, The Mexican War, 1846-1848, Macmillan, 1974

R. Chiavarini, Verso un manifesto destino, Odoya 2023

G. Da Frè, Caudillos e corazzate, Magenes Editore, prossima pubblicazione

W. DePalo, The Mexican National Army 1822-1850, Texas A&M University Press, 2004

P.I. Taibo, Alamo, Tropea Editore, 2012