ROHINGYA, IL POPOLO FANTASMA

di Renzo Paternoster -

Odiati da buona parte dei birmani, i rohingya non sono desiderati nel Myanmar perché considerati “immigrati illegali”, dunque “stranieri senza diritti”.

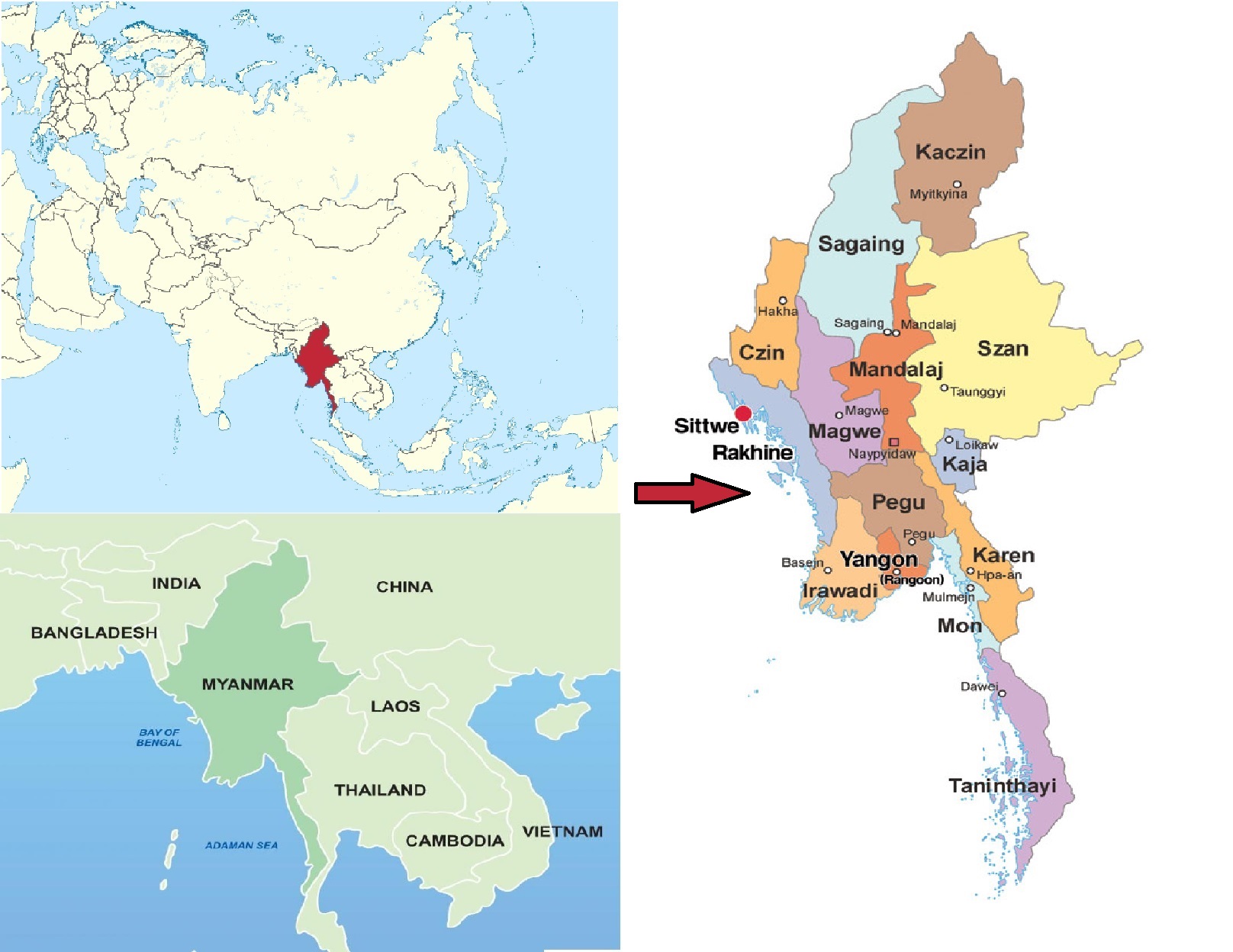

C’è un popolo che, nel sud dell’Asia, non possiede Stato e neppure viene riconosciuto come gruppo etnico: sono i rohingya, gli abitanti dell’antico Stato di Rakhine.

Il termine “rohingya” deriva da Rohang, denominazione in lingua rohingya proprio dello Stato di Rakhine (precedentemente chiamato Arakan), una regione situata al confine occidentale del Myanmar, adiacente all’odierno Bangladesh.

Lo Stato del Myanmar si trova nel Sud-Est asiatico. Confina con la Cina a Nord e a Est, con l’India a Nord e a Ovest, con il Laos e la Thailandia a Est, con il Bangladesh a Ovest, mentre a Sud è bagnato dal Mare delle Andamane (Oceano Indiano), a Ovest dal golfo del Bengala. Fino al 1988 chiamato Birmania, dopo il colpo di Stato di quell’anno il paese venne ribattezzato Myanmar.

Stato multietnico, multiconfessionale e multilingue, il Myanmar comprende otto etnie nazionali ufficialmente riconosciute dallo Stato (bamar, shan, mon, kayin, kayah, chin, lachin, rakhaing), suddivise in ulteriori 67 sottogruppi. Solo 135 di questi sottogruppi etnici vengono riconosciuti dallo Stato. I bamar (birmani), che costituiscono la maggioranza della popolazione, dominano su tutti gli altri e occupano la pianura centrale dello Stato, quella più fertile; tutti gli altri gruppi sono relegati in zone più isolate, come quelle montane, e demarcano i confini internazionali del Paese.

Alla disomogeneità etnica si affianca quella religiosa. La religione principale del Paese è il buddhismo theravada (la più antica scuola buddhista tra quelle tuttora esistenti, la più conservatrice), professata da circa l’80,5% della popolazione, seguono gli altri culti: la religione popolare birmana (6% ca.), un culto animistico di Nat e degli antenati; il cristianesimo riformato (5% ca.), l’islamismo (4% ca.), il cattolicesimo (2% ca.), l’induismo (2% ca.) e a seguire altri culti animistici. La Costituzione del Myanmar garantisce la libertà di culto, tuttavia al buddhismo è riservato uno status più particolare.

Il forte senso di appartenenza alla propria etnia e religione è causa di pregiudizi che creano continue tensioni e difficoltà di dialogo.

La Birmania nasce come Stato indipendente nel 1948, quando è riconosciuta l’indipendenza dalla Gran Bretagna. Nel 1962, a seguito di un colpo di Stato, una dittatura impone al Paese una “via birmana al socialismo”, ovvero una politica di assoluta neutralità in politica estera e una nazionalizzazione quasi totale dell’economia interna. Per quarantanove anni il Paese subisce un”ininterrotta dittatura militare e ibrida civile-militare.

La Birmania nasce come Stato indipendente nel 1948, quando è riconosciuta l’indipendenza dalla Gran Bretagna. Nel 1962, a seguito di un colpo di Stato, una dittatura impone al Paese una “via birmana al socialismo”, ovvero una politica di assoluta neutralità in politica estera e una nazionalizzazione quasi totale dell’economia interna. Per quarantanove anni il Paese subisce un”ininterrotta dittatura militare e ibrida civile-militare.

Il 18 settembre 1988 i militari riprendono il potere, rovesciando la “via birmana al socialismo” e imponendo la legge marziale Nel 1989 Il governo militare cambia il nome del Paese da Birmania a Myanmar. Nel 1990 il regime golpista indice le elezioni democratiche, le prime dopo trent’anni. I risultati decretano la vittoria della “Lega Nazionale della Democrazia” (LND), guidata da Aung San Suu Kyi, figlia del leader dell’indipendenza e capo della fazione nazionalista del Partito Comunista della Birmania Aung San. San Suu Kyi è attivista nella difesa dei diritti umani in Birmania-Nyanmar e in quel momento si trova agli arresti domiciliari per aver denunciato la violazione dei diritti umani da parte del “Consiglio di Stato per la Pace e lo Sviluppo”, in pratica l’organismo che governa il Paese. Il regime non convalida l’esito elettorale e di fatto continua la dittatura. A seguito di continue pressioni internazionali, nel 2011 la giunta militare è sciolta e si procede alla transizione verso un governo civile democraticamente eletto.

La “Lega Nazionale della Democrazia” torna a vincere, ma la sua leader non può divenire Primo Ministro per il veto della giunta militare. Diventa comunque Ministro degli Esteri, Ministro nell’Ufficio del Presidente e Consigliere di Stato (anche se i militari non riconoscono questa carica). Nonostante questa svolta, i diritti umani restano un’utopia nel Paese e i primi a farne le spese sono proprio i rohingya, costretti a subire «oppressione dalla nascita alla morte», come attesta da Ginevra un rapporto del settembre 2018 della missione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Il popolo rohingya è percepito dalla popolazione birmana come estraneo al tessuto etnico e religioso del Paese, e proprio per questo è divenuto oggetto di discriminazioni sempre più violente. Già nell’uso corrente birmano la parola rohingya è vietata poiché costituisce di per sé una legittimazione, un riconoscimento dell’esistenza di questo gruppo umano. Sulla base di questa presunta estraneità della popolazione rohingya al territorio birmano poggia la politica di esclusione dei governi che si sono succeduti dal 1948, anno dell’indipendenza del Paese.

Già controversa è la questione relativa alle origini della presenza di questo gruppo nel territorio del Paese. I rohingya sostengono di essere discendenti delle comunità arabe e persiane stanziate nell’area nord-occidentale del Myanmar a seguito di varie ondate migratorie dei mercanti islamici giunti sulle coste dell’Arakan a partire già dall’VIII secolo. La maggioranza della popolazione birmana, che è di religione buddista, li considera invece come degli immigrati, per di più irregolari, provenienti dal Bangladesh, e forse dall’India durante la grande immigrazione che avvenne durante l’occupazione britannica della Birmania (1824-1948). Di sicuro vi è una presenza musulmana nella zona del Rakhine attestata sin dal IX secolo. L’inimicizia dei bamar verso i rohingya si acutizza durante il secondo conflitto mondiale, quando i primi appoggiarono lo sforzo militare del Giappone e i secondi sostennero la Gran Bretagna (che aveva promesso loro la creazione di un’”area nazionale musulmana” nel Rakhine). Così, una volta ottenuta l’indipendenza, il governo birmano definisce illegali tali “spostamenti migratori”, rifiutando di riconoscere la cittadinanza ai rohingya immigrati, considerati come “musulmani bengalesi”.

Il criterio di cittadinanza della Birmania prima, e del Myanmar dopo, si basa sul concetto di taingyintha (“razze nazionali”). Tale sistema, stabilito a partire dall’Union Citizenship Act del 1948 e perfezionato con il Burma Citizenship Law del 1982, individua tre tipologie di cittadinanza: piena, associata e naturalizzata. Hanno diritto alla cittadinanza piena coloro le cui famiglie hanno vissuto nel Paese da prima del 1823 (un anno prima della prima guerra anglo-birmana) e possono dimostrarlo con documenti; sono invece cittadini associati quelli che hanno ottenuto la cittadinanza con la legge del 1948; i naturalizzati, infine, sono quelli che provano la loro residenza nel Paese antecedente il 4 gennaio 1948 (giorno in cui la Birmania divenne indipendente), ma che hanno fatto domanda di cittadinanza dopo il 1982.

I rohingya sono esclusi dalle tre categorie, poiché non riescono a produrre le prove documentali necessarie per fare domanda di cittadinanza. Di fatto sono apolidi. Questo status nega loro i diritti civili e legali: non possono accedere ai servizi sanitari, non hanno diritto allo studio, al lavoro regolare, al voto, a contrarre ufficialmente matrimonio, a praticare liberamente la propria religione, a possedere terreni e proprietà immobiliari, a viaggiare all’interno del Paese senza un permesso speciale.

Nei fatti i rohingya sono sottoposti all’imposizione arbitraria di tasse e imposte, ad abusi di ogni genere (dai confinamenti nei villaggi controllati agli arresti illegali, dalle violenze sessuali a uccisioni indiscriminate). Si è arrivati finanche nel 2013 a imporre il vincolo discriminatorio dei due figli ai rohingya delle città di Maungdaw e Buthidaung nello Stato del Rakhine. Questa situazione ha originato in maniera ricorrente fenomeni di espulsioni forzate o grandi esodi verso il vicino Bangladesh, ma anche verso altri Paesi dell’area, tra cui Thailandia, Malesia e Indonesia. A questi esodi corrispondono spesso rimpatri forzati che determinano l’insorgere di crisi umanitarie lungo la frontiera con il confinante Bangladesh. La crisi umanitaria più drammatica si registra nel 2017, raggiungendo proporzioni davvero eccezionali.

Amnesty International, l’organizzazione internazionale che lotta contro le ingiustizie e in difesa dei diritti umani nel mondo, ha definito «apartheid» il modo in cui vive il popolo rohingya in Myanmar.

La creazione di organizzazioni politiche e militari tra i rohingya (tra le quali l’Esercito di Liberazione dell’Arakan, l’Or¬ganizzazione Nazionale Arakan rohingya, il Fronte Islamico Arakan rohingya, l’Organizzazione di Solidarietà rohingya, l’Esercito Islamico rohingya, l’Organizzazione di Liberazione Islamica rohingya, il Fronte Islamico Arakan rohingya, l’Eser¬cito Nazionale rohingya, l’Harkat-ul-Mujahidin e il Jihad Islamico di Birmania), che attuano un’energica guerriglia, giustifica l’indiscriminata repressione da parte delle forze militari birmane, anche con bombardamenti di interi villaggi, uccisioni sommarie, stupri di massa ed espulsioni in grande stile. Alla persecuzione statale si aggiungono anche gli estremisti buddhisti, che alimentano il fuoco dell’intolleranza.

Ogni pretesto è buono da parte del governo per “offrire” sistematicamente supplizi ai rohingya. Ad esempio, il 9 ottobre del 2016, a seguito dell’uccisione di nove agenti della polizia, le autorità birmane attribuirono all’organizzazione “Solidarietà dei rohingya” la responsabilità dell’attacco. Così durante l’ispezione dei villaggi, la polizia e l’esercito commise gravissime violazioni dei diritti umani.

Le violenze sono continuate anche nel periodo di transizione democratica avviatosi con la vittoria della Union Solidarity and Development Party (USDP) alle elezioni democratiche popolari del marzo del 2011.

Anche l’insediamento nelle stanze del potere di Aung San Suu Kyi — paladina dei diritti umani, Nobel per la Pace nel 1991 e nel 2009 “Ambasciatrice della coscienza” (importante premio assegnato da Amnesty International) — ufficialmente Consigliere di Stato (una sorta di Primo Ministro) ma in pratica una sorta di presidente de facto del Paese, che ha vissuto sulla sua pelle la violenza di una politica che si fa padrona, non ha cambiato nei fatti la triste situazione del popolo rohingya.

Il perdurare della loro terribile condizione ha finanche portato nel 2018 Amnesty International a revocare il riconoscimento a Aung San Suu Kyi di “Ambasciatrice della coscienza”, «alla luce del vergognoso tradimento della leader birmana dei valori per i quali una volta si era battuta» e perché non ha «usato la sua autorità politica e morale per salvaguardare i diritti umani, la giustizia e l’uguaglianza in Myanmar».

Ogni qualvolta un’organizzazione umanitaria o internazionale decide di discutere con il governo del Myanmar sul problema dei rohingya, questo si rifiuta, ribadendo che non solo la questione è un “affare interno allo Stato”, ma che non esiste alcuna persecuzione.

I rohingya dunque vivono un crescendo di violenza prodotto dalla volontà di distruzione di questo popolo. La violenza è così spietata e permanente che nel 2013 l’organizzazione non governativa Human Rights Watch parlò per la prima volta di una “campagna di pulizia etnica” condotta dal governo del Myanmar. Il Tribunale permanente dei popoli, il foro d’opinione internazionale finalizzato alla promozione dei diritti umani, nella sessione realizzata dal 18 al 22 settembre 2017 a Kuala Lumpur (Malesia), nella facoltà di legge dell’Università di Malaya, si è spinto a utilizzare il termine “genocidio”, denunciando appunto sia lo sterminio di massa sia altri crimini contro l’umanità commessi sempre contro i rohingya (ma anche nei confronti degli kachin, altro gruppo umano del Paese, di fede buddhista, residente maggiormente nel Nord nello Stato del Kachin, che aspira al riconoscimento di uno Stato autonomo sia pure nell’ambito di una struttura realmente federale del Myanmar). Alle politiche discriminatorie del governo del Myanmar si affianca l’immobilismo della comunità internazionale, incapace di trovare soluzioni politiche. Accuse e proclami, evidentemente, non bastano.

♦

♦

Per saperne di più

‘No other conclusion,’ ethnic cleansing of rohingyas in Myanmar continues – senior UN rights official, in «UNNews», 6 March 2018, https://news.un.org/en/story/2018/03/1004232.

Amnesty International, Myanmar: rohingya trapped in dehumanising apartheid regime, in «amnesty.org», 21 November 2017, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/myanmar-rohingya-trapped-in-dehumanising-apartheid-regime/

Burma Citizenship Law (Pyithu Hluttaw Larv No 4 of 19BZ), in «Global Citizenship Observatory», http://eudo-citizenship.eu/NationalDB/docs/1982%20Myanmar%20Citizenship%20Law%20%5BENGLISH%5D.pdf]

Cheesman N., How in Myanmar “National Races” Came to Surpass Citizenship and Exclude rohingya, Journal of Contemporary Asia, vol. 47, n. 3, 2017.

Giordana E., (a cura di), Sconfinate. Terre di confine e storie di frontiera, Rosenberg & Sellier, Torino 2018.

Paternoster R., La politica del male. Il nemico e le categorie politiche della violenza, Tralerighe, Lucca 2019.

PPT, State Crimes Allegedly Committed in Myanmar against the rohingyas, Kachins and Other Groups, in «Permanent Peoples’ Tribunal», 18-22 September 2017, Kuala Lumpur, Malaysia, http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/ 2017/11/PPT-on-Myanmar-Judgment-FINAL.pdf.

Tan T.H. (ed), A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia, Edward Elgar, Cheltenham (UK)-Northampton (USA) 2007.

The Union Citizenship Act – (Act No. LXVI of 1948), in «ibiblio», http://www.ibiblio.org/obl/docs/UNION_CITIZENSHIP_ACT-1948.htm

UN human rights chief points to ‘textbook example of ethnic cleansing’ in Myanmar, in «UNNews», 11 September 2017, https://news.un.org/en/story /2017/09/564622-un-human-rights-chief-points-textbook-example-ethnic-cleansing-myanmar;

United Nations – Human Rights Council, Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, 10–28 September 2018.

Amnesty International, Revocato il premio “ambasciatore della coscienza” ad Aung San Suu Kyi, 12 novembre 2018, https://www.amnesty.it/revocato-premio-ambasciatore-della-coscienza-aung-san-suu-kyi/