LA FUGA DI FILIPPO TURATI

di Roberto Poggi -

L’iniziativa non nacque dall’anziano leader socialista, ridotto all’ombra di sé stesso dopo l’instaurazione della dittatura fascista e la morte della compagna Anna Kuliscioff, ma da Carlo Rosselli. Il progetto di fuga verso la Svizzera si rivelò però troppo rischioso, così Turati fu fatto espatriare rocambolescamente in Corsica.

Il dolore di Turati per la morte di Anna Kuliscioff fu straziante. La depressione e l’insonnia, di cui soffriva sin dalla giovinezza, tornarono a tormentarlo. Gli amici di una vita, Treves, Gonzales, Omodeo, Mondolfo, Tanzi, gli si strinsero attorno circondandolo con il loro affetto e le loro cure, ma quando alla sera rincasava nell’appartamento affacciato su Piazza Duomo, che per decenni aveva condiviso con Anna, i pensieri più cupi lo assalivano e lo tenevano sveglio sino all’alba. Nel dicembre del 1925, presentendo la fine imminente, Anna aveva confidato all’amica Bianca Pittoni: “Non avrei mai dovuto fare a Filippo il torto di morire prima di lui”.

Era stata una sottoscrizione a favore delle vittime delle persecuzioni zariste, promossa nell’autunno del 1884 dagli ambienti dell’estrema sinistra milanese, a farli conoscere. Dopo alcuni mesi di scambi epistolari, nella primavera dell’anno successivo, avevano finalmente potuto incontrarsi a Napoli, dove Turati era stato inviato dal leader radicale Agostino Bertani per condurre una indagine sulle condizioni di vita dei contadini campani. Il ricordo della magia di quel momento li aveva accompagnati per tutta vita. Rievocando molti anni più tardi le impressioni di quel primo incontro Turati scrisse: “Io rimasi senza parole. Anna era bellissima… un’apparizione di luce (…); lei, a dire il vero, ebbe quasi voglia di indietreggiare di fronte alla mia… bruttezza faunesca”. L’esule russa in realtà aveva saputo andare, fin dal primo sguardo sul giovane avvocato milanese, oltre le fattezze fisiche, cogliendone le non comuni qualità spirituali: “L’armonia tra la genialità e il cuore è così rara, e questo è il dono raro di Turati…”. Era stato amore a prima vista, per nulla ostacolato dal turbinoso passato sentimentale e politico di Anna.

Figlia di un agiato commerciante di Sinferopoli, Anna si era trasferita appena diciottenne in Svizzera per intraprendere gli studi universitari. Più che le lezioni del Politecnico di Zurigo l’aveva appassionata il pensiero libertario di Michail Bakunin. Rientrata in patria si era gettata nella lotta politica a fianco del marito, il rivoluzionario Pëtr Makarevič, destando l’attenzione della polizia zarista. Dopo la separazione dal marito era sta costretta ad abbandonare la Russia per sfuggire al carcere. Riparata in Svizzera non aveva però abbandonato la sua militanza anarchica. Nel 1877 a Saint Imier, in occasione del congresso della Federazione Internazionalista del Giura, aveva conosciuto il rivoluzionario romagnolo Andrea Costa e se ne era innamorata. Insieme si erano trasferiti prima a Milano e poi a Firenze, dove Anna era stata arrestata per la sua sospetta attività sediziosa. Ad un breve periodo di detenzione era seguito un provvedimento di espulsione dall’Italia. Ancora una volta la Svizzera le aveva offerto asilo.

Nel 1881 aveva potuto ricongiungersi con Costa ad Imola. La loro unione, benché temporaneamente rinsaldata dalla nascita di una figlia, Andreina, detta Ninetta, non aveva retto a lungo a causa delle incompatibilità caratteriali e degli attriti politici. Anna, arroccata su posizioni anarchiche e antiautoritarie, aveva accolto con polemico disappunto la svolta legalitaria di Costa, intenzionato a incanalare la lotta politica a difesa del proletariato nell’alveo parlamentare. Un nuovo provvedimento di espulsione nel 1882 l’aveva allontanata da Costa. Durante il suo soggiorno a Berna aveva incominciato ad avvicinarsi al marxismo, attraverso la lettura degli scritti di Plechanov. All’inizio del 1884, quando ormai la rottura con Costa si era pressoché compiuta, si era trasferita a Napoli, nella speranza che il sole potesse giovare alla tubercolosi di cui soffriva. Nonostante le sue precarie condizioni economiche e di salute aveva deciso, non solo per assecondare i suoi interessi intellettuali, ma anche per assicurare un futuro migliore a sua figlia, di riprendere gli studi di medicina interrotti. Nel luglio del 1885, appena qualche mese dopo aver conosciuto Turati, si era trasferita prima a Como e poi a Milano. I primi anni della loro relazione erano stati caratterizzati da lunghi periodi di separazione, imposti dagli studi di Anna presso l’università di Torino e di Pavia. Dopo essersi specializzata in epidemiologia a Padova, si era trasferita stabilmente a Milano, impegnandosi in una intensa attività professionale a favore dei meno abbienti. Nei quartieri più popolari della città si era ben presto guadagnata il soprannome di “dottora dei poveri”.

Dopo anni di difficoltà finanziarie, aggravate dai ricorrenti periodi di esaurimento nervoso di Filippo, la situazione materiale della coppia era finalmente migliorata. Anna aveva incominciato a ricevere con regolarità dalla Crimea un generoso assegno inviatole dal padre e Filippo era riuscito ad allargare la propria clientela, consolidando così le proprie entrate. Coronamento del raggiunto benessere era stata la decisione, nel 1892, di affittare lo spazioso appartamento di Piazza Duomo, destinato a diventare il luogo di ritrovo della sinistra milanese, meglio noto tra i compagni come il “salotto della signora Anna”. Più che il padrone di casa, Turati ne era stato il più assiduo e costante frequentatore. Per molti anni aveva trascorso le sue giornate con Anna ricevendo compagni di partito, affrontando appassionate discussioni, elaborando strategie politiche, lavorando sul grande tavolo posto tra i due finestroni affacciati sulle guglie del Duomo, ma giunta l’ora di ritirarsi per la notte aveva dovuto rassegnarsi a congedarsi come un qualunque visitatore per fare ritorno a casa di sua madre Adele. Pur di non urtare la sensibilità dell’anziana madre, a cui era profondamente legato, Turati aveva preferito condannarsi a notti solitarie, oltreché al pagamento delle spese di due appartamenti, ciascuno con il relativo personale di servizio.

Soltanto nel 1916 con la morte della signora Adele il ménage della coppia era rientrato nella normalità. Questa convivenza a lungo imperfetta non aveva danneggiato né la loro unione, né la loro complicità. Tracciando un bilancio dopo quasi quindici anni di vita in comune Turati aveva scritto: “Della nostra convivenza, dell’azione tua su di me, io non ho che ricordi dolci e i più cari sono anzi quelli dell’azione esercitata sul mio carattere morale… La tua presenza nella mia vita mi ha fatto assai migliore che non fossi.”

Forse queste parole riecheggiarono nella mente di Turati durante le lunghe notti insonni dopo la scomparsa di Anna, facendogli apparire l’appartamento di Piazza Duomo ancor più desolato ed inospitale.

Neppure le esequie di Anna, celebrate il 31 dicembre 1925, furono risparmiate dal tesissimo clima politico. Al cimitero monumentale tra la gran folla che seguiva il feretro ornato di viole e di garofani rossi si insinuarono gruppi di teppisti fascisti che aggredirono Riccardo Bauer e Ferruccio Parri. Turati fu costretto ad allontanarsi precipitosamente a bordo di un taxi. Altri balordi strapparono i nastri delle corone esposte in Piazza Duomo.

Nei mesi successivi Turati cercò di reagire al dolore e alla solitudine, rituffandosi nell’attività politica e culturale, anche se ormai il regime fascista si era consolidato, stritolando via via ogni spazio di libertà.

La convinzione di Turati secondo cui il fascismo, in quanto “rigurgito del passato” contrario agli interessi della “borghesia sanamente produttiva”, non sarebbe durato a lungo si era ormai rivelata del tutto errata e illusoria, dopo avergli ispirato per anni una linea politica fallimentare fondata sull’attendismo. Proprio sulla passività di fronte al fascismo si era consumato lo scontro con Matteotti che gli rimproverava di aver perduto il coraggio e la determinazione della giovinezza.

Il brutale assassinio di Matteotti, nel giugno del 1924, anziché scuotere Turati dalle sue illusioni per spingerlo verso l’azione e la mobilitazione delle masse ne aveva generate di nuove e più erronee. Lo sdegno dell’opinione pubblica di fronte al carattere criminale del fascismo avrebbe dovuto provocare quel crollo repentino che la “borghesia sanamente produttiva” non si era ancora decisa a determinare. La secessione dell’Aventino era sta concepita su tale presupposto. Reagire al fascismo con l’attendismo, rinnovando gli appelli alla legalità, ammonendo le masse a non cedere alle provocazioni, aveva offerto a Mussolini un insperato margine di manovra per uscire dalla crisi che avrebbe potuto abbatterlo.

Alla fine di dicembre del 1924 Mussolini era stato sul punto di cadere. Stretto tra la manovra di sganciamento dalla maggioranza messa in atto dai moderati, liberali e fascisti, e le minacce di una prova di forza degli squadristi intransigenti, aveva dovuto operare una scelta. Determinanti in questo delicato passaggio politico erano state due clamorose iniziative del fascismo intransigente: il concentramento a Firenze di parecchie migliaia di squadristi armati che avevano inscenato una minacciosa parata devastando le sedi antifasciste e il cosiddetto “pronunciamento dei consoli”, cioè l’improvvisa visita a Palazzo Chigi, il 31 dicembre, di 33 consoli della Milizia che avevano minacciato di consegnarsi tutti alla giustizia in modo tale da offrire un pretesto al dilagare degli scontri armati.

Queste pressioni avevano convinto Mussolini a pronunciare, il 3 gennaio 1925, un discorso ultimativo verso le opposizioni. Ancora una volta aveva fatto ricorso alla minaccia della guerra civile per presentarsi come l’unico uomo politico in grado di pacificare il paese. Dopo essersi assunto la responsabilità politica, morale e storica del delitto Matteotti, sfidando l’aula ad avvalersi dell’articolo 47 dello statuto, che disciplinava la messa in stato d’accusa dei ministri, aveva affermato: “Voi vedete da questa situazione che la sedizione dell’Aventino ha avuto profonde ripercussioni in tutto il paese. Allora viene il momento in cui si dice: basta! Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili la soluzione è la forza. (…) Voi avete creduto che il fascismo fosse finito, perché io lo comprimevo, che fosse morto perché io lo castigavo… Ma se io mettessi la centesima parte dell’energia che ho messo a comprimerlo, a scatenarlo, voi vedreste allora. Non ci sarà bisogno di questo, perché il governo è abbastanza forte per stroncare in pieno definitivamente la sedizione dell’Aventino. L’Italia, o signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa. Noi, questa tranquillità, questa calma laboriosa gliela daremo con l’amore, se è possibile, e con la forza, se sarà necessario. Voi state certi che nelle quarantott’ore successive a questo mio discorso, la situazione sarà chiarita su tutta l’area”.

Il discorso aveva impressionato i fascisti moderati e i liberali che si erano affrettati a mettere da parte le riserve precedentemente espresse. I fascisti intransigenti, pur privati di ogni autonomia politica, erano tornati a guardare con fiducia al loro duce.

Il discorso del 3 gennaio 1925 aveva segnato non soltanto la sconfitta politica dell’Aventino, che colto di sorpresa non aveva saputo reagire e si era cristallizzato in una salvifica attesa di un intervento regio, ma anche una ridefinizione dei compromessi che Mussolini aveva concluso nel 1922 con la corona, con la vecchia classe dirigente e con l’ala intransigente del suo partito. La ricerca di un nuovo equilibrio politico costituiva la premessa indispensabile per trovare una soluzione duratura alla crisi generata dal delitto Matteotti, cioè instaurare un regime apertamente dittatoriale.

Nel pomeriggio del 3 gennaio il ministro degli Interni Federzoni aveva messo subito in moto la macchina repressiva. Nell’arco di pochi giorni 150 esercizi pubblici e 35 circoli sospetti erano stati chiusi, l’associazione Italia Libera, distintasi nel corso del 1924 per il suo impegno antifascista, e altre 25 organizzazioni giudicate sovversive erano state sciolte. Arresti e perquisizioni si erano abbattuti su tutti i partiti di opposizione. Nelle settimane e nei mesi successivi i sequestri della stampa si erano susseguiti incessanti, colpendo persino fogli moderati come il Corriere della Sera, tradizionale espressione della borghesia liberale italiana.

Mentre Anna Kuliscioff, dopo il discorso del 3 gennaio, aveva continuato a illudersi in un ripensamento legalitario di Vittorio Emanuele III, Turati invece aveva ceduto al pessimismo: “Quanto al fantoccio, non c’è nulla da sperare”. Questa amara constatazione lo aveva convinto della necessità di riportare la lotta politica in Parlamento, ponendo fine all’Aventino. Il suo partito però si era rifiutato di seguirlo, aveva preferito rimanere impantanato in una sterile protesta. Sconsolato Turati aveva commentato: “La conclusione è che non si vuol combattere”.

Nonostante i gravissimi errori strategici commessi dalle opposizioni, nell’autunno del 1925 la svolta dittatoriale che Mussolini stava pazientemente predisponendo non appariva ancora destinata a sicuro successo in tempi brevi. La situazione politica aveva una residua fluidità, la ragnatela di rassicurazioni, concessioni e accordi con le forze fiancheggiatrici e con gli altri centri di potere avrebbe potuto cedere, creando spazio per l’opposizione antifascista che, pur essendo in agonia, non era ancora morta.

Un evento aveva mutato radicalmente il quadro politico: il 4 novembre 1925 la Polizia aveva sventato un attentato alla vita di Mussolini. Il pluridecorato Tito Zaniboni, ex deputato del partito socialista unitario, e il generale Capello, maggiorente della Massoneria di Palazzo Giustiniani, erano stati arrestati con l’accusa di essere gli organizzatori del complotto. Di fronte a un atto terroristico Mussolini aveva potuto facilmente convincere i fiancheggiatori, la corona e l’opinione pubblica dell’urgenza di una svolta autoritaria che sciogliesse l’equivoco di una opposizione che si fingeva legalitaria per celare le proprie reali intenzioni eversive.

Il gesto di Zaniboni, un’iniziativa individuale e velleitaria, generata dalla paralisi delle opposizioni, era stato trasformato dalla stampa fascista e filofascista nell’espressione più pericolosa e aggressiva di un nuovo antifascismo a cui occorreva rispondere non con la violenza incontrollata delle squadre, ma con un rafforzamento dell’esecutivo, attraverso specifici interventi legislativi.

In questo nuovo clima politico la legge sulle associazioni era stata approvata dal Senato nel novembre 1925. Il partito socialista unitario, di cui Turati era il leader, era stato immediatamente sciolto. La massoneria di Palazzo Giustiniani si era sciolta autonomamente, quella di Piazza del Gesù di fatto si era dispersa. Sui giornali fascisti come il Popolo d’Italia avevano cominciato ad apparire minacce dirette contro Turati, annoverato tra le “canaglie” meritevoli di un “terribile destino”.

Con il sostegno dell’opinione pubblica e il plauso della corona e dei fiancheggiatori, Mussolini aveva potuto instaurare la dittatura a viso aperto. Dal novembre 1925 le misure tese a edificare lo stato autoritario fascista si erano susseguite senza sosta e soprattutto senza opposizione.

Non si trattò del ritorno, vagheggiato dalla destra liberale, alla forma monarchico-costituzionale pura, ma di una completa esautorazione del Parlamento che fondava uno stato autoritario. La legge del dicembre 1925 sulle attribuzioni del capo del governo e quella del febbraio 1926 sulla facoltà dell’esecutivo di emanare norme giuridiche cancellarono la separazione dei poteri – sancita, seppur in maniera imperfetta, dallo Statuto albertino -, ridussero il Parlamento a un ruolo puramente notarile e attenuarono, con la creazione della figura del capo del governo, persino la subordinazione del ministero al sovrano. L’avvio della riforma dell’amministrazione locale, nel febbraio 1926, completò la trasformazione del sistema politico in senso autoritario.

Non si trattò del ritorno, vagheggiato dalla destra liberale, alla forma monarchico-costituzionale pura, ma di una completa esautorazione del Parlamento che fondava uno stato autoritario. La legge del dicembre 1925 sulle attribuzioni del capo del governo e quella del febbraio 1926 sulla facoltà dell’esecutivo di emanare norme giuridiche cancellarono la separazione dei poteri – sancita, seppur in maniera imperfetta, dallo Statuto albertino -, ridussero il Parlamento a un ruolo puramente notarile e attenuarono, con la creazione della figura del capo del governo, persino la subordinazione del ministero al sovrano. L’avvio della riforma dell’amministrazione locale, nel febbraio 1926, completò la trasformazione del sistema politico in senso autoritario.

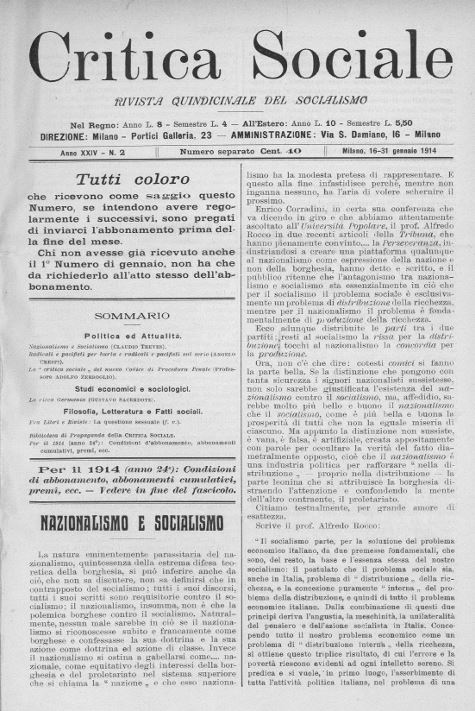

Di fronte alla progressiva riduzione degli spazi politici concessi alle opposizioni, Turati concentrò i suoi sforzi nel tentativo di tenere in vita la rivista Critica sociale. Tuttavia, lottare contro i continui sequestri, contro la defezione e la disillusione di tanti vecchi compagni, senza che vi fossero dei giovani disposti a raccogliere la bandiera del socialismo riformista, si rivelò un’impresa disperata per un uomo di sessantanove anni, sofferente di cuore, profondamente segnato dal lutto e dall’amarezza delle sconfitte politiche. Nell’ottobre del 1926 la Critica sociale cessò definitivamente le pubblicazioni e Turati sprofondò nel pessimismo. All’amica Bianca Pittoni non volle nascondere tutta la sua disperazione: “La cosiddetta vita da cani è al paragone invidiabile”; “Questa mia vita non vale proprio la pena, l’enorme pena, di essere vissuta”.

Dalla vicenda Zaniboni in poi, il regime aveva preso a pretesto lo stillicidio degli attentati alla persona del duce per inasprire le misure di polizia, cancellare i residui margini legali delle opposizioni e consolidare il primato del capo del governo. Nell’aprile 1926 una squilibrata di origine irlandese, Violet Gibson, aveva sparato al duce a distanza ravvicinata ferendolo al naso. Nel settembre dello stesso anno, l’anarchico Gino Lucetti aveva scagliato una bomba contro l’auto del capo del governo, lasciandolo illeso. Il 31 ottobre 1926, tra la folla plaudente dei fascisti bolognesi assiepati per salutare il duce, il sedicenne Anteo Zamboni sparò sfiorando il bersaglio. Il proiettile lacerò la fascia dell’ordine Mauriziano che Mussolini portava sul petto. Zamboni fu massacrato sul posto dagli squadristi presenti.

L’attentato Zamboni fu gravido di conseguenze politiche. Nel novembre 1926, pochi giorni dopo i fatti di Bologna, il governo sferrò l’ultimo colpo a quel poco del vecchio stato liberal-democratico che ancora restava in piedi.

Il 6 novembre 1926 fu emanato con regio decreto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Esso attribuiva ai prefetti il potere di sciogliere le associazioni che svolgessero attività contrarie all’ordinamento nazionale; puniva severamente il reato di espatrio clandestino; ridefiniva l’istituto del confino di polizia, cioè del domicilio coatto, di cui si era già avvalso il regime liberale.

Il disegno di legge Rocco per la difesa dello stato fu invece sottoposto alle Camere che lo approvarono senza modifica alcuna. Tale provvedimento stabiliva la pena di morte, già abolita dal codice penale Zanardelli del 1889, per chi attentasse alla vita del re, della regina, del principe ereditario e del capo del governo o commettesse reati, già previsti dal codice penale, contro la sicurezza dello stato; vietava inoltre la ricostituzione di associazioni disciolte per ordine delle autorità; contemplava la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni per i fuoriusciti che facessero all’estero propaganda contro il regime; istituiva, infine, per giudicare i reati da esso contemplati, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, formato da ufficiali della Milizia e delle forze dell’ordine di nomina governativa, contro le cui sentenze non era ammesso alcun ricorso. Persino i fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo organo giudiziario, costituenti delitti in essa contemplati, qualora i relativi procedimenti fossero ancora in corso, avrebbero dovuto essere devoluti alla cognizione del Tribunale Speciale. Tali disposizioni, inizialmente transitorie, finirono per assumere un carattere permanente, annientando la civiltà giuridica dell’Italia liberale.

Nella stessa seduta di approvazione della legge sulla difesa dello stato, la Camera, il 9 novembre 1926, dichiarò decaduti dal mandato parlamentare 120 deputati dei partiti aventiniani e del partito comunista, sgombrando definitivamente il campo da ciò che rimaneva dell’opposizione legale al fascismo.

Modificate le leggi contro il dissenso politico, modificati gli organi chiamati ad applicarle, il regime intervenne anche sulla Pubblica Sicurezza. Il prefetto di Genova Arturo Bocchini sostituì Crispo Moncada, oggetto di forti critiche a causa degli attentati al duce, alla guida della Polizia. Non si trattò di un semplice avvicendamento al vertice, ma di un profondo rinnovamento dell’apparato investigativo e repressivo dello stato. Bocchini comprese l’urgenza di dotarsi di una polizia politica che agisse con strutture riservate per contrastare le reti clandestine antifasciste, e soprattutto comuniste, che andavano costituendosi dopo la messa fuori legge dei partiti d’opposizione. Nel novembre del 1926 creò l’OVRA, un servizio speciale di investigazione politica che si ramificò su tutto il territorio nazionale e nei principali centri in cui si era insediata l’emigrazione politica e si avvalse di una fitta rete di confidenti per stroncare la cospirazione antifascista.

I giri di vite del regime ingrossarono le file dei fuoriusciti, molti dei quali si rifugiarono in Francia. I primi oppositori ad abbandonare l’Italia, già all’indomani della marcia su Roma, erano stati gli anarchici e i militanti socialisti che avevano preso parte alle lotte in Emilia-Romagna e in Toscana. Era sta poi la volta di esponenti di primo piano sulla scena politica nazionale, non appena la violenza delle squadre fasciste aveva incominciato ad abbattersi anche su di loro. Nel novembre del 1923, dopo aver subito la devastazione della propria residenza romana, l’ex primo ministro Francesco Saverio Nitti aveva deciso di espatriare per proteggere sé stesso e la sua famiglia. Un anno più tardi, nell’ottobre del 1924, don Luigi Sturzo, leader del partito popolare, aveva preso la stessa decisone per non mettere in imbarazzo il Vaticano, ormai intenzionato a offrire il suo appoggio a Mussolini. Giovanni Amendola, il principale animatore della secessione aventiniana, era stato costretto a trasferirsi in Provenza, dopo aver subito nel luglio del 1925 una feroce bastonatura. Qualche mese più tardi era deceduto in seguito alle ferite riportate. La tragica sorte di Amendola aveva spinto altri personaggi di spicco, come il direttore dell’organo del partito popolare, Giuseppe Donati, e come il battagliero intellettuale socialista Gaetano Salvemini a mettersi in salvo all’estero.

Nell’autunno del 1926, l’Italia si trasformò in un enorme carcere a cielo aperto. Le questure incominciarono a negare i passaporti agli antifascisti, la milizia fu incaricata di sorvegliare i valichi di confine con l’ordine di sparare su coloro che cercassero di espatriare clandestinamente. La messa a punto della macchina repressiva del regime convinse anche gli ultimi illusi dell’impossibilità di continuare la lotta al fascismo rimanendo in Italia alla mercé del duce. Tra gli esponenti superstiti dell’Aventino Turati era certamente il più autorevole e quindi il più odiato tra gli squadristi. All’indomani dell’attentato di Bologna aveva risuonato per le strade di Milano il lugubre ritornello delle camicie nere: “con la barba di Turati / noi farem gli spazzolini / per lustrare gli stivali / di Benito Mussolini”. Con il pretesto di garantire la sicurezza dell’anziano leader socialista la questura aveva incaricato alcuni agenti di piantonare giorno e notte la sua abitazione e di annotare i nomi di coloro che si recavano a visitarlo. Il suo telefono così come la sua corrispondenza erano stati posti sotto controllo. La sua richiesta, suffragata da certificati medici, di potersi recare all’estero per affrontare un ciclo di terapie era sta respinta.

L’iniziativa di fuggire non nacque da Turati, ridotto all’ombra di sé stesso, ma da Carlo Rosselli, un brillante intellettuale membro dell’esecutivo del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, ormai clandestino. Rosselli aveva aderito al PSU di Turati dopo l’assassinio di Matteotti, convinto della necessità di contribuire alla nascita di un blocco riformista di centro alternativo sia al fascismo che al bolscevismo. Si era subito fatto notare da Turati e dalla Kuliscioff per la lucidità del suo ingegno. Nel giugno del 1924 Turati aveva scritto: “Questi nostri giovani attuali sono di una aridità, di una inerzia, di una improduttività stupefacenti. Il Rosselli è il solo che sappia scrivere discretamente”. Ancora più benevola nei confronti del giovane professore di economia toscano era stata la Kuliscioff: “Una lunga visita di Rosselli fu come una ventata di primavera, di una giovinezza sana, intelligente, piena di promesse di una intellettualità robusta e nutrita. È uno dei pochi giovani che ad uno spirito critico assai equilibrato unisce anche una visione chiara di quel che devono essere le giovani forze, che devono maturare con lo studio nei contatti con la vita reale. Tornò da Londra entusiasta del Labour Party.”

Nell’autunno del 1926 Rosselli aveva trasformato il suo appartamento milanese di via Borghetto nella centrale organizzativa dell’espatrio degli antifascisti più in vista e quindi più immediatamente minacciati dalle leggi eccezionali appena introdotte da Mussolini. Condividevano i suoi sforzi due cospiratori provenienti dai ranghi del liberalismo: il crociano Riccardo Bauer, milanese di origine boema, volontario di guerra, più volte ferito, cacciato, per la sua presa di posizione antifascista, dalla direzione del Museo sociale della Società Umanitaria, e il giornalista piemontese Ferruccio Parri, quattro volte ferito sul Carso e sul Piave, decorato con tre medaglie d’argento, promosso due volte sul campo sino al grado di maggiore, già addetto stampa dell’Alto Comando, estensore del Bollettino della Vittoria firmato da Diaz, redattore del Corriere della Sera.

Per cogliere di sorpresa le guardie di confine, aumentando così le probabilità di successo, Rosselli e i suoi compagni decisero di concentrare le operazioni di espatrio in un breve lasso di tempo. Parri si incaricò personalmente di organizzare la fuga di un decano del socialismo italiano, Claudio Treves, e di un giovane dirigente, Giuseppe Saragat. Prese contatto con un mandriano di Moltrasio che seppe indicargli dei sentieri sicuri per valicare il confine svizzero nella notte tra il 19 e il 20 novembre.

Domenica 21 novembre 1926, mentre Parri rientrava indisturbato a Milano, Rosselli si recava a casa di Turati per convincerlo a prendere una decisione che gli amici più intimi gli sconsigliavano. Il ricordo di quel drammatico colloquio in cui il vecchio leader mostrò tutta la sua fragilità rimase profondamente impresso nella memoria di Rosselli che lo rievocò così: “Gli occhi dolorosi, quegli stessi occhi che rivedemmo poi alla vigila dell’agonia, posava egli sulle care dolci cose colle quali aveva convissuto trent’anni: il piccolo canapé verde nell’angolo da cui ella malata, sorrideva ai fedeli amici; la scrivania che nelle lunghe veglie prolungatesi sino all’alba, aveva conosciuto la redazione dei discorsi e degli scritti più celebri; le vetrine con i libri; gli innumerevoli dossiers ammonticchiati, la Critica Sociale, cervello di una generazione italiana; l’immensa finestra vetrata, occhio spalancato sulla fantastica serie di torri, cuspidi, pinnacoli della cattedrale ambrosiana. Sospirava il Grande Vecchio e la espressione del suo viso era così straziante che per un attimo dubitai non reggesse a così immenso dolore: ‘Turati, – mormorai timido – se la signora Anna fosse qui, forse anche lei…’ ‘Oh, non facciamo parlare i morti’ mi replicò dolorosamente. Tacque. Respirò ancora premendosi la mano sul cuore, tanto forte pulsava, poi con voce rassegnata decise.”

Nel tardo pomeriggio del 21 novembre Rosselli si ripresentò a casa di Turati per guidarlo attraverso un labirinto di soffitte, esplorato in precedenza, sino a un’altra scala del palazzo che scendeva in una via laterale, dove era già pronta un’auto in attesa. L’agente che sorvegliava l’uscita posteriore del palazzo era troppo distratto e annoiato per notare a pochi passi da lui due uomini che salivano frettolosamente su di un’auto in sosta. Al volante c’era Ettore Albini, critico teatrale dell’Avanti!, che possedeva una casetta di villeggiatura nel varesotto, a Caronno Ghiringhello, un luogo appartato e tranquillo, ideale per nascondere un fuggiasco.

Turati avrebbe dovuto rimanere ospite di Albini non più di una notte, passarono invece undici giorni prima che potesse lasciare Caronno, poiché i progetti di fuga via terra precedentemente abbozzati si erano rivelati troppo rischiosi. Le perlustrazioni dei valichi verso la Svizzera da parte dell’infaticabile Parri avevano fornito elementi tutt’altro che incoraggianti. Non solo il brutto tempo imperversava ovunque, ma i valichi bassi della via comasca, in un primo tempo individuati come gli unici che un uomo nelle condizioni di salute di Turati avrebbe potuto, seppur faticosamente, affrontare a piedi, erano intensamente pattugliati dalla polizia che stava dando la caccia al bandito Sante Pollastri, responsabile dell’assassinio di alcuni agenti.

Il fallimento della missione guidata da Bauer fornì la prova definitiva dell’impenetrabilità del confine svizzero. Il 28 novembre Giovanni Ansaldo, firmatario nel 1925 del Manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce, e Carlo Silvestri, ex capo della redazione romana del Corriere della Sera, che aveva apertamente accusato Mussolini di essere il mandante dell’assassinio di Matteotti, furono arrestati insieme a Bauer nei pressi di Como.

Per evadere dal carcere-Italia non restava che la traversata marittima verso la Corsica, occorreva però procurarsi un’imbarcazione veloce.

Mentre Rosselli e Parri accantonavano i vecchi piani e si sforzavano di elaborarne di nuovi la polizia si accorse della scomparsa di Turati e avviò affannose ricerche interrogando gli amici e i conoscenti del fuggitivo. Immaginando che presto o tardi la polizia sarebbe arrivata ad Albini, il 2 dicembre Rosselli si precipitò a Caronno per prelevare Turati e trasferirlo in un rifugio più sicuro. Riuscirono a mettersi in salvo appena in tempo. Poche ore dopo la loro partenza la polizia, con in testa il prefetto di Milano, bussò alla porta della casa di villeggiatura di Albini che non tradì i compagni, nonostante le minacce e l’arresto.

La fuga in auto da Caronno terminò a Ivrea, sotto la protezione della famiglia Olivetti. Camillo, il geniale fondatore della fiorente azienda produttrice di macchine da scrivere che occupava centinaia di lavoratori nell’eporediese, conosceva personalmente Turati da più di trent’anni, ne apprezzava la dirittura morale, lo spirito critico e l’immensa cultura, pur rimproverandogli aspramente la mancanza di energia e di risolutezza nell’affrontare le questioni politiche. Dopo l’assassinio di Matteotti, Camillo, insieme a suo figlio Adriano, aveva assunto pubblicamente una posizione antifascista.

La permanenza a Ivrea dell’illustre fuggiasco fu breve, ragioni di prudenza consigliarono di trasferirlo a Torino presso il professor Giuseppe Levi, fisiologo di fama internazionale, amico di Rosselli e suocero di Adriano Olivetti.

Tra gli oppositori del regime che frequentavano l’appartamento milanese di Rosselli c’era anche un giovane avvocato socialista di Savona, ex combattente decorato con la medaglia d’argento: Sandro Pertini. Dopo aver subito intimidazioni e aggressioni dagli squadristi della sua città ed essendo minacciato da una recente condanna a cinque mesi di confino, Pertini era intenzionato a espatriare, ma non disponeva né di denaro, né di contatti per tentare l’impresa. Rosselli non esitò a offrirgli ospitalità e aiuto, coinvolgendolo nella pianificazione della fuga di Turati.

L’apporto di Pertini fu decisivo. Tra i suoi amici più cari poteva contare Lorenzo Da Bove, un macchinista navale capace, senza destare sospetti, di affrontare i delicati problemi logistici e organizzativi dell’impresa. Con il denaro fornitogli da Rosselli, Da Bove avviò le trattative con Francesco Spirito della società Oriens per l’acquisto di un veloce motoscafo, nel frattempo selezionò tra i suoi amici più fidati un equipaggio di marinai esperti. A Italo Oxilia, un altro caro amico di Pertini, affidò il comando dell’imbarcazione, a Enrico Ameglio la cura dei motori e a Giuseppe Boyancé il compito di procurare il carburante necessario all’impresa.

Non appena i preparativi furono ultimati, Turati lasciò Torino. In una rigida notte di inverno, sfuggendo fortunosamente a diversi blocchi stradali, l’auto guidata da Adriano Olivetti, con a bordo Turati, Rosselli e Parri, giunse a Savona. Il vecchio leader socialista, che detestava spostarsi sia in treno, sia in auto, affrontò il disagio di quel viaggio notturno stoicamente, limitandosi a fumare nervosamente.

Il primo rifugio dei fuggiaschi fu un albergo. Per evitare che Turati fosse riconosciuto, Rosselli, dopo averlo imbacuccato fino ai capelli, lo presentò all’albergatore come un vecchio zio sofferente. Il giorno seguente si trasferirono a Quigliano, a qualche chilometro da Savona, presso l’abitazione di Oxilia, qui, a causa della massiccia presenza di forze di polizia impegnate nella caccia al bandito Pollastri, dovettero attendere alcuni giorni prima di potersi imbarcare. In quei giorni Turati e Pertini divisero la stessa stanza, trascorrendo notti insonni a discutere del fascismo e dello strazio di dover abbandonare l’Italia.

Nel tardo pomeriggio dell’11 dicembre i fuggiaschi si recarono, come convenuto, in un punto deserto della costa di Vado, ma anziché un motoscafo trovarono ad attenderli un veliero, sorvegliato da un agente daziario. Dopo una snervante attesa, passata a scrutare il mare che si stava ingrossando, giunse sul luogo in automobile Oxilia per comunicare un improvviso cambio di programma. Il motoscafo Oriens avrebbe attraccato a notte fonda al molo del “lanternino verde” nel cuore del porto di Savona, non lontano dai “Pesci vivi”, un’osteria frequentata dai pescatori.

Intorno alle 22, sotto una pioggia battente, spazzati dalle raffiche di vento gelido, Turati, Rosselli, Parri e Pertini salirono a bordo dell’Oriens, senza essere notati dagli agenti di pattuglia sulla banchina. Quando il motoscafo finalmente prese il largo, Pertini intonò mestamente l’Internazionale.

Con il mare in tempesta la perizia di Oxilia e di Da Bove, che si alternarono al timone, fu provvidenziale. Durante le dodici ore di traversata, Turati diede prova di calma, di coraggio e soprattutto di pazienza, sopportando i consigli non richiesti di Rosselli sulla condotta politica da tenere una volta raggiunta la Francia. Così Turati rievocò quei drammatici momenti: “Con un mare indiavolato, con le onde che riempivano il brevissimo motoscafo, col cielo senza stelle, con una bussola folle, navigammo a lungo senza essere certi della rotta, talvolta sospettando di dover approdare o nell’arcipelago toscano o verso la Spagna, o magariddio in Sardegna”.

Alle prime luci dell’alba l’Oriens giunse in vista della costa corsa, non sul lato di Bastia come previsto, ma dalla parte opposta. I fuggiaschi sfiniti sbarcarono a Calvi, attirando subito l’attenzione della gendarmeria del porto. Alla richiesta rivolta al comandante dell’imbarcazione di identificarsi si fece avanti Turati. Il suo nome bastò a rendere i gendarmi cordiali e premurosi. Il locale circolo repubblicano non appena apprese la notizia dello sbarco di una personalità così autorevole si affrettò a improvvisare una cerimonia di benvenuto. Nonostante la terribile notte appena trascorsa, Turati non si sottrasse, in un impeccabile francese tenne un breve discorso di ringraziamento: descrisse l’Italia in catene, inneggiò alla lotta per la libertà e salutò con riconoscenza la libera terra di Francia.

Il giorno seguente, dopo che il governo francese aveva accolto la loro richiesta di asilo politico, Turati e Pertini si imbarcarono sul postale per Nizza, Rosselli, Parri, e il resto dell’equipaggio dell’Oriens fecero invece rotta per l’Italia.

I giornali francesi, al contrario di quelli italiani che relegarono la notizia a un trafiletto nelle pagine più interne, diedero grande risalto alla fuga di Turati. Nei primi tempi del suo soggiorno parigino il grande vecchio del socialismo italiano fu conteso dalla stampa di sinistra. In una intervista rilasciata all’organo radicale Oeuvre, negò di aver lasciato Milano perché la sua vita era in pericolo: “Non avrebbero osato toccare il vecchio Turati. Solo che avevo nell’ingresso di casa mia poliziotti in continuazione (…). Alla fine mi sono sentito soffocare. Non ne potevo più di vivere così. È per questo che sono partito”. Alla domanda se prevedesse di poter rientrare in patria in tempi brevi rispose: “Ho lasciato laggiù i miei, la mia casa, i miei libri. È stato uno sradicamento. L’ho fatto, rassegnato a non vederli sicuramente più”. Il suo amaro pessimismo non sarebbe stato smentito.

Al loro rientro in Italia Rosselli e Parri non trovarono ad attenderli dei giornalisti, ma dei poliziotti. Sbarcati dall’Oriens a Marina di Carrara, non tardarono, con il loro aspetto lacero e trasandato dopo giorni di navigazione, ad attirare l’attenzione della polizia, che li scambiò per dei complici del bandito Pollastri. Fu sufficiente un controllo con la questura di Milano per scoprire che nei loro confronti era stato emesso un mandato di cattura per la complicità nella sfortunata fuga di Ansaldo e Silvestri. A questa accusa si aggiunse poi quella relativa all’espatrio clandestino di Turati. Per il primo reato furono prosciolti, per il secondo furono invece rinviati a giudizio.

Il processo fu celebrato dalla Corte di Assise di Savona nel settembre del 1927. I magistrati membri del collegio giudicante, Pasquale Sarno, Giovannantonio Donadu e Angelo Guido Melinossi, in un estremo sussulto di indipendenza dal potere esecutivo, decisero di non dichiararsi incompetenti per i reati contestati agli organizzatori della fuga di Turati e ai loro complici, evitando così che dovessero comparire dinanzi al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito nel novembre del 1926 per reprimere gli oppositori del regime.

I giornalisti furono ammessi alle udienze, ovviamente la solerte censura di regime si incaricò di filtrare ogni informazione prima che fosse pubblicata. Nelle pagine di cronaca giudiziaria dei quotidiani nazionali comparvero anodini resoconti in cui gli imputati venivano dipinti come dei comuni criminali, omettendo scrupolosamente ogni accenno al significato politico e simbolico della loro impresa. Le appassionate denunce pronunciate in aula da Parri e da Rosselli contro le ambizioni totalitarie del fascismo vennero ridotte, da giornali un tempo liberi e autorevoli come La Stampa, al rango di generiche e impacciate affermazioni “che vorrebbero giustificare la violazione della legge commessa dagli imputati.”

Se ciò che restava dell’opinione pubblica nazionale fu distratto e cloroformizzato con facilità dalla censura, i savonesi riuscirono invece a trovare il modo di esprimere la loro indignazione verso il regime. Nonostante la modesta capienza dell’aula, il pubblico, di tutti i ceti sociali, partecipò numeroso e non esitò a manifestare con mormorii di approvazione ed applausi il proprio sostegno agli imputati. La calorosa partecipazione del pubblico e soprattutto la tempra morale di Rosselli, di Parri e dei loro avvocati trasformarono il processo in un atto di accusa contro il fascismo e le sue leggi liberticide, che si erano spinte sino a negare uno dei diritti più elementari dei cittadini come quello di espatriare. La giornalista inglese Barbara Barclay Carter, inviata del Manchester Guardian osservò: “Non lui, Rosselli è l’imputato, ma tutto il fascismo, che egli inchioda alla sbarra”.

Dopo aver tentato, contro ogni evidenza, di scagionare i loro complici, descrivendoli come ignari uomini di mare ingaggiati per una improbabile battuta di pesca in pieno inverno, Rosselli e Parri si assunsero orgogliosamente la piena responsabilità di aver concepito e pianificato l’evasione di Turati per poi puntare l’indice contro l’iniquità della legge che aveva istituito il reato di espatrio clandestino. In un memoriale fatto pervenire ai giudici di Savona, Turati espresse la stessa condanna di quella legge esecrabile osservando: “Non è ammissibile che, per ogni spirito libero, la terra natale sia convertita in un carcere, nel quale è delitto al tempo stesso rimanere con dignità o uscire con libertà.”

Muovendo da tali argomentazioni, Rosselli indicò nel fascismo il primo e unico colpevole da condannare, incriminato dalla coscienza civile e dalla tradizione liberale risorgimentale. Già nella dichiarazione resa al giudice istruttore aveva affermato: “…sento oggi, con sicura coscienza, che la mia modesta azione si collega, per lo spirito che la informa, a quella dei grandi che combatterono per l’indipendenza italiana. Mi è di conforto e riprova pensare che questa sostanziale continuità, che io rivendico tra la lotta di oggi e quella di ieri, trova un caratteristico riscontro nella storia della mia famiglia. Un Rosselli ospitò nascostamente in Pisa Mazzini morente, esule in Patria. Era logico che un altro Rosselli, a mezzo secolo di distanza, provvedesse a salvare dalla furia fascista uno degli spiriti più nobili e disinteressati del suo paese.”

Con altrettanta eloquenza, Parri espose di fronte ai giudici in aula le motivazioni della sua condotta, considerata criminale da un regime fondato sulla violenza e sul sopruso: “…io che ho creduto nel valore civile della storia nazionale, che insegnavo in iscuola, io che nel 1916 ho inteso combattere per la grandezza morale della Patria e per un’idea augusta di libertà e di giustizia, io non potevo non sentire che l’esempio del Risorgimento e il dovere del 1915 erano ancora il dovere di oggi. Ho sentito, come in guerra, che ai più consapevoli spetta ineluttabilmente l’onore dell’esempio. (…) Quando il novembre ha portato la totale sommersione di ogni traccia e modo di resistenza, ed anzi di vita pubblica, nello sconforto e accasciamento generale, ho sentito degno e doveroso dar opera ad una protesta non sterile ed effimera che, rompendo il silenzio plumbeo, fosse una riaffermazione di fronte all’avvenire, di un’Italia migliore. Protesta e riaffermazione che oramai potevano vivere solo oltre confine, mentre la paura del regime, con la minaccia delle sue leggi, pretendeva vietare ciò che la sua stessa violenza rendeva necessario.”

Mentre Parri riaffermava le ragioni morali della sua incrollabile opposizione al fascismo, un energico “Bravo!”, gridato da suo padre confuso in mezzo al pubblico, ruppe il silenzio dell’aula. Non fu l’unica manifestazione di approvazione. Al passaggio dei detenuti alcune mani generose e furtive gettarono fiori. Il concessionario dei trasporti tra il carcere ed il tribunale si premurò di posizionare dei cuscini di velluto rosso sulle panche del cellulare, al cui passaggio molti savonesi erano pronti a togliersi il cappello in segno di rispetto. Più di un carabiniere non rinunciò, dopo averla liberata dai ferri, a stringere la mano dei detenuti che aveva in consegna.

I valori solennemente evocati dagli imputati fecero breccia anche nell’animo dei giudici della corte, che udienza dopo udienza apparvero sempre più lacerati da una crisi di coscienza tra il rispetto dei propri doveri d’ufficio e la coerenza con le proprie convinzioni etiche e ideali. Nella sua arringa conclusiva il difensore di Parri, il savonese Vittorio Luzzatti, riuscì a commuovere quasi fino alle lacrime il giudice Donadu pronunciando frasi come queste: “Savona ha avuto il triste privilegio di accogliere prigionieri illustri: Pio VII, il precursore di Pio IX, Mazzini, il precursore della Nuova Italia; ed oggi questi due, Rosselli e Parri. Non potrebbero essere anch’essi i precursori di una nuova era, di libertà e di giustizia?”

L’inevitabile condanna degli imputati fu di fatto un’assoluzione, salutata dal pubblico con grida di gioia ed acclamazioni: appena dieci mesi di reclusione per Turati, Pertini, Parri, Rosselli, Dabove e Boyancé, un anno per Oxilia. Albini, Ameglio e Spirito furono assolti. I giudici di Savona accolsero la tesi della difesa secondo cui l’espatrio di Turati era stato motivato da ragioni di salute, pertanto applicarono, anziché il primo, il secondo capoverso dell’articolo 160 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza del novembre 1926, che escludeva dalla fattispecie del reato le ragioni politiche, prevedendo perciò pene più miti per i trasgressori. Fu una sentenza paradossale, ai limiti della disobbedienza civile e giudiziaria, per un processo dall’evidente significato politico.

Il regime non si rassegnò alla beffa subita da un sussulto di coscienza della magistratura. Prima ancora che terminassero di scontare la loro pena Rosselli e Parri furono colpiti da un provvedimento che li condannava a cinque anni di confino. Relegato a Lipari, lo spirito indomabile di Rosselli non tardò ad escogitare e a mettere in atto con successo un nuovo e più audace piano per evadere dall’isola, che lo costringeva a una intollerabile “vita da pollaio”. La vendetta fascista per questa seconda impresa sarebbe stata sanguinaria.

Per saperne di più

R. Monteleone, Filippo Turati - Torino, Utet, 1987.

G. Fiori, Casa Rosselli. Vita di Carlo e Nello, Amelia, Marion e Maria - Torino Einaudi, 1999.

E. Tagliacozzo, “L’evasione di Filippo Turati” in, E. Rossi (a cura di), No al fascismo – Torino, Einaudi, 1963.

S. Pertini, “La fuga di Filippo Turati”, in, F. Antonicelli (a cura di), Trent’anni di storia italiana, 1915-1945: dall’antifascismo alla Resistenza – Torino, Einaudi, 1961.

A. Chiarle, La fuga di Turati e il processo di Savona – Edizioni Giors, 1967.

F. Altavilla, Il processo di Savona, “Diacronie Studi di Storia Contemporanea”, n° 13, 2013. https://diacronie.revues.org/178#tocto1n2.

C. F. Delzell, I nemici di Mussolini – Torino, Einaudi, 1966.

C. Ghini e A. Dal Pont, Gli antifascisti al confino 1926-1943 – Roma, Editori Riuniti, 1971.

A. Aquarone, L’organizzazione dello stato totalitario - Torino, Einaudi, 1995.

R. De Felice, Mussolini il fascista. II L’organizzazione dello stato fascista 1925-1929 - Torino, Einaudi, 1968-1995.