I RACCONTI CENSURATI DELLA GRANDE GUERRA

di Michele Micheletti -

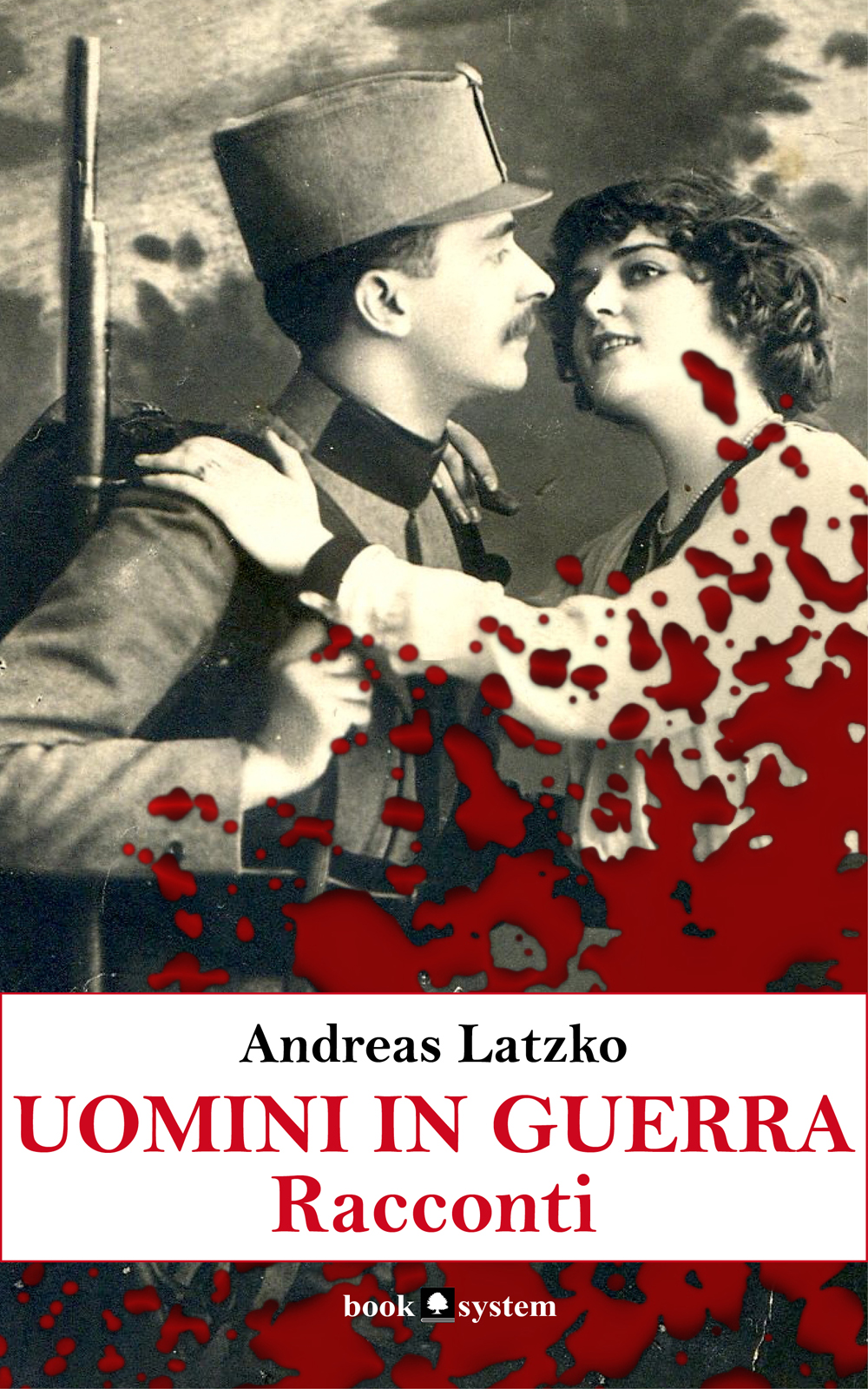

Messi al bando nel 1917 in tutti i Paesi coinvolti nel conflitto, i racconti di Andreas Latzko – giornalista e poi soldato dell’imperial-regio esercito asburgico sul fronte dell’Isonzo – narrano la crudeltà e l’assurdità della guerra attraverso la sofferenza fisica e psicologica dei personaggi. La sua scrittura “potente” fu percepita come un pericolo per l’ordine costituito.

Uomini in guerra è il sesto titolo della collana di e-book lanciata da Storia in Network in collaborazione con Amazon. Come nelle uscite precedenti lo spirito dell’iniziativa resta invariato: riportare all’attenzione dei lettori, in occasione del centenario della Prima guerra mondiale, volumi di grande pregio ma ingiustamente dimenticati dai grandi circuiti editoriali. Saggi, memoriali e romanzi per rivivere le vicende belliche e i retroscena del conflitto attraverso gli occhi di chi ne fu testimone e talvolta protagonista.

Uomini in guerra è il sesto titolo della collana di e-book lanciata da Storia in Network in collaborazione con Amazon. Come nelle uscite precedenti lo spirito dell’iniziativa resta invariato: riportare all’attenzione dei lettori, in occasione del centenario della Prima guerra mondiale, volumi di grande pregio ma ingiustamente dimenticati dai grandi circuiti editoriali. Saggi, memoriali e romanzi per rivivere le vicende belliche e i retroscena del conflitto attraverso gli occhi di chi ne fu testimone e talvolta protagonista.

Uomini in guerra è un titolo fondamentale della letteratura pacifista della Prima guerra mondiale, al pari di Niente di nuovo sul fronte occidentale di Remarque e de Il fuoco di Barbusse. Il suo autore, l’ungherese Andreas Latzko, combattè nel 1915-1916 come ufficiale dell’esercito austro-ungarico sul fronte italiano e venne gravemente ferito da un colpo di artiglieria nei pressi di Gorizia. Dopo otto mesi di ricovero in ospedale, fu trasferito in un centro di riabilitazione a Davos, in Svizzera. Qui prese corpo l’idea di questa raccolta, formata da sei racconti in cui la crudeltà e l’assurdità della guerra sono narrate attraverso la sofferenza fisica e psicologica dei personaggi. Sei storie durissime, il cui comune denominatore è il verificarsi di un evento rivelatore che fa scattare nella mente dei protagonisti una presa di coscienza, una dolorosa lucidità che il resto del mondo definisce pazzia. È la pazzia che mette a nudo la verità della guerra, così elementare e cruda da rappresentate un pericolo per l’ordine costituito rappresentato dalla macchina bellica.

Latzko colse subito nel segno: lo dimostra il fatto che questi racconti – pubblicati nel 1917, tradotti in 19 lingue e accolti con grandissimo favore dal pubblico – vennero messi al bando in tutti i Paesi coinvolti nel conflitto, mentre il suo autore fu degradato dal Comando Supremo austro-ungarico.

Il capitano della riserva che non riesce ad accettare l’idea di mandare i suoi uomini al massacro, l’ufficiale ossessionato dal fantasma di un soldato ferito, il fante dal volto sfigurato che ritorna a casa: sono solo alcuni degli “uomini in guerra” che Latzko tratteggia con una potenza di scrittura che a quasi cento anni di distanza rimane straordinariamente intatta.

Andreas Latzko nasce a Budapest, in Ungheria, nel 1876. Dopo il servizio militare si trasferisce a Berlino dove studia chimica e filosofia all’università. Scrive opere teatrali in tedesco e lavora come giornalista, viaggiando in Egitto, India, Ceylon e Giava. Allo scoppio della Prima guerra mondiale viene richiamato come ufficiale dell’esercito austro-ungarico. Da questa esperienza nasceranno Uomini in guerra e Il tribunale della pace. Dopo il conflitto prosegue l’attività giornalistica e di romanziere in Germania, Austria e Paesi Bassi. Salito al potere Hitler, le sue opere vengono messe all’indice. Per sfuggire ai nazisti si rifugia negli Stati Uniti. Muore a New York nel 1943.

uno dei sei racconti che compongono la raccolta. Si tratta di una feroce satira che ha per oggetto un comandante dell’esercito a cui il conflitto ha assegnato prestigio e privilegi impensabili in tempo di pace.

***

Il vincitore

Nella grande piazza davanti all’antico palazzo municipale, che ora portava in fronte, come segno cabalistico, le magiche lettere AOK (Armee-Ober-Kommando[i]), per ordine di Sua Eccellenza suonava ogni giorno, dalle quindici alle sedici, la banda militare.

Questo divertimento era una specie di piccola ricompensa che si voleva offrire alla popolazione civile per i molti fastidi avuti dall’alloggiare parecchie centinaia di ufficiali dello Stato Maggiore, oltre a un buon numero di subalterni. Era anche opinione di Sua Eccellenza che simili trattenimenti giovassero alla popolarità dell’esercito e ravvivassero il patriottismo nelle scolaresche e nelle masse. Il rigido signor Comandante Supremo, pur salvaguardando tutti i suoi privilegi, riteneva necessario, nell’interesse stesso della condotta della guerra, favorire l’armonia tra i militari e la popolazione civile. Al di fuori però di queste considerazioni, il fatto che i signori ufficiali di Stato Maggiore, con Sua Eccellenza in testa, prendessero verso quell’ora il loro caffè, aveva non poco contribuito all’istituzione di questi concerti pomeridiani.

Era un gran piacere starsene seduti sotto i platani secolari, che, con le loro gigantesche corone intrecciate, coprivano tutta la piazza come la navata di una chiesa. Sui muri tutt’intorno il sole autunnale diffondeva i suoi pallidi raggi e, attraverso il fitto fogliame, come attraverso vetri colorati, spargeva anelli d’oro sui tavolini rotondi disposti in lunghe file davanti al caffè. Per i signori dello Stato Maggiore c’era una fila speciale, coperta di tovaglie candidissime, con vasetti di fiori e certe paste fresche, croccanti, che un furiere portava ogni giorno alle quindici precise dal grande forno da campo, dove venivano fatte espressamente per uso e consumo di Sua Eccellenza e della sua compagnia, sotto la sorveglianza speciale del Comandante.

Era proprio un bel quadretto allegro, variopinto, quello che si svolgeva intorno al padiglione della musica. Un movimento da grande città, vivace, spensieratamente gaio, come sul Graben di Vienna in una bella domenica primaverile, nel cuore della pace. Intorno all’orchestra stavano ad ascoltare devotamente i bambini battendo il tempo e applaudendo fragorosamente dopo ogni pezzo. Nelle strade che sboccavano sulla piazza circolava la gioventù – ragazzine che ridevano con studentelli di ginnasio dal berretto variopinto – mentre l’alta società, le signore degli impiegati e dei negozianti della città, sedute nella vicina pasticceria, stavano in vedetta, pronte a stroncare certi cappellini intraprendenti e certe calze trasparenti e gonnelline che arrivavano appena al ginocchio, portate da certe signore venute di fuori, le quali, malgrado tutte le proteste e tutte le disposizioni, davano, in pieno giorno, vergognoso spettacolo di sé.

La nota più spiccata giungeva però, come sempre, dagli ufficiali di passaggio. Tutti quelli che andavano in congedo o ne ritornavano dovevano passare per la città, e ognuno di essi voleva godersi il primo o l’ultimo giorno libero. Ogni inezia che venisse a mancare al fronte, fossero chiodi da ferro di cavallo, sapone da sella, materiale sanitario o birra in bottiglie, tutto si poteva avere più vicino e più presto in questa prima piccola grande città. Chi era sfortunato o malvisto si pigliava, per un’azione eroica, un’onorificenza e nulla più. Ma chi godeva il favore del suo comandante, veniva, prima di tutto, per premio, mandato nella cittadina a fare acquisti. Così, a poco a poco, si era sviluppata al fronte una straordinaria abilità nello scoprire bisogni urgenti, e dappertutto si notava un misterioso rapporto fra il consumo di carbone, legno, lubrificanti per carri eccetera dei singoli reparti e la distanza della loro posizione dalla piccola tappa favorita.

Il piacere non durava a lungo! Appena il tempo di un bagno caldo, un giretto nelle vie principali sfoggiando la più bella uniforme stirata di fresco, due pasti a un tavolo coperto da tovaglie bianche e una breve nottata in un vero letto, con o, se non era possibile altrimenti, senza carezze. Poi, di nuovo, tristi e nervosi, alla stazione orribilmente affollata, e di là nuovamente al fronte, nell’umido antro o al fortino riarso dal sole.

L’avidità di vivere di questi giovani ufficiali che girellavano nella città con gli occhi affamati e il sangue in ebollizione, come il palombaro che in un minuto si riempie i polmoni d’aria, aveva a poco a poco pervaso tutta quella noiosa cittadina di provincia. Essa spumeggiava, si arricchiva e diventava spensierata. Ora che sentiva di essere il centro del dramma mondiale e aveva diritto ad avvenimenti, si era fatta insaziabile di sensazioni.

Anche in quel giorno di lavoro la folla ondeggiava, fitta fitta, intorno alla musica, vestita a festa, in umore festivo, trasportata dal ritmo del Danubio blu che l’orchestra suonava magnificamente, con rullo di tamburi e tintinnio di cimbali. Pareva di trovarsi dietro le quinte di un grandissimo teatro durante la rappresentazione di una tragedia con cori e cortei. Dell’azione sanguinosa che si svolgeva là fuori non si vedeva, non si udiva nulla. Qui, dietro il palcoscenico, la faccia degli attori si ricomponeva. Essi si riposavano, si gettavano a capofitto nel tumulto variopinto, lieti di non occuparsi dello svolgimento della tragedia, simili a veri attori drammatici, che, tra una chiamata e l’altra, ritornano alla loro vita borghese.

Chi, seduto all’ombra dei vecchi alberi, sorbendo il caffè e fumando il suo sigaro, osservava tutto questo movimento, poteva credere facilmente che anche il dramma che si stava rappresentando là fuori, al fronte, non fosse che un allegro spettacolo teatrale. Vista da qui, tutta la guerra si presentava come un torrente fecondo di vita, che trasporta bande musicali e distribuisce fra la gente ricchezza e allegria, guidato da ufficiali che se la spassano e da comandanti di Stato Maggiore che digeriscono in pace. Della sua parte sanguinosa non si vedeva nulla. Né il rombo dei cannoni né i feriti che, con la loro miseria personale, avrebbero portato una nota triste nell’allegria generale.

A dire il vero non era stato sempre così. Nei primi giorni, quando il concerto giornaliero aveva ancora l’attrattiva della novità, gli ospedali, le ambulanze e i lazzaretti improvvisati riversavano il loro immenso stuolo di convalescenti e feriti leggeri nella città, sulla passeggiata. Ma non fu che per due giorni. Poi, Sua Eccellenza il Comandante Supremo convocò il medico comandante in capo e con vibrate parole spiegò al compunto peccatore quale influenza demoralizzatrice esercitasse tale spettacolo sul pubblico ed espresse la speranza che, in avvenire, chi portasse bendaggi o fosse mutilato o in qualsiasi altra maniera potesse influire in modo dannoso sul generale entusiasmo di guerra, dovesse rimanere consegnato negli ospedali.

La sua speranza non fu delusa! Non ci fu più nulla di sgradito a turbare il suo piacere, quando, con il suo prediletto sigaro Virginia tra i denti, attraverso la lunga fila dei suoi subalterni, dominava con lo sguardo il lungo viale. Nessuno passava di là senza gettare uno sguardo timido e rispettoso verso l’onnipotente che sorbiva il suo caffè, come qualsiasi altro semplice mortale, sebbene fosse il famoso generale X, signore assoluto di centinaia di migliaia di vite umane, magnificato nei giornali con il nome di “il vincitore di…”. Non c’era destino, in quella città, che non avesse potuto far mutare con un tratto di penna, non c’era nulla che non avesse potuto avvantaggiare o distruggere. Il suo favore significava forniture e ricchezze od onorificenze e promozioni, il suo sfavore sfortuna o una marcia alla morte sicura.

Mollemente adagiato sulla grande poltrona di vimini che prometteva di diventare un cimelio storico, quel potente sorrideva e scherzava con la moglie del suo capo di Stato Maggiore. Con la mano indicò la strada piena di gente e di sole, e con un’allegria sazia e trionfante nella voce disse:

- Guardi un po’! Questo quadretto lo vorrei far vedere ai signori pacifisti, che ci vengono sempre a raccontare la guerra come un orribile macello. Avrebbe dovuto vedere questo buco in tempo di pace, signora! Faceva addormentare. Il fattorino là all’angolo oggi guadagna più di un grande negoziante prima della guerra. E ha osservato i giovanotti che vengono dal fronte? Abbronzati, allegri e contenti! La maggior parte di loro, prima della guerra, sgobbava in qualche ufficio; snervati, gialli, senza voglia di far nulla! Creda a me, il mondo non è mai stato così sano come ora. Ma prenda in mano un giornale e non sentirà parlare che di una catastrofe mondiale, di un dissanguamento dell’Europa, e di tante altre assurdità che inventano quei signori…

Le folte sopracciglia bianche si alzavano fino alla metà della fronte arcuata, i neri occhietti penetranti guizzavano scrutando le facce dei presenti.

L’esempio di Sua Eccellenza fu subito calorosamente imitato. A tutti i tavoli la conversazione si animava, si lodavano i benefici effetti della guerra. I più spiritosi uscivano in scherzose freddure contro le scribacchiature dei pacifisti. Non c’era uno, in tutta quella comitiva, a cui la guerra non avesse fruttato almeno due decorazioni, la liberazione da ogni bisogno materiale e un tenore di vita che, in tempo di pace, potevano godersi soltanto i ricconi. In quel circolo la guerra si presentava sotto la maschera di Babbo Natale: sulla schiena il grande sacco ricolmo di ogni ben di Dio, e in mano il diploma per una brillante carriera. In realtà l’uno o l’altro di quei signori portava al braccio il lutto per un fratello o un cognato che avevano visto l’altra faccia della guerra, la faccia di Gorgone, apportatrice di morte. Ma questa faccia era tanto lontana: più di 61 chilometri in linea d’aria. All’occasione, una piccola gitarella nelle sue vicinanze era uno stimolo ai nervi, una sensazione eccitante. Un’ora dopo l’automobile volava di nuovo al sicuro, verso la vasca da bagno, e nuovamente si passeggiava in scarpe di vernice sulle strade asfaltate. Come non associarsi agli inni di Sua Eccellenza?

L’augusto signore rimase un istante ad ascoltare, soddisfatto, il mormorio lusinghiero che aveva accolto le sue parole, poi, a poco a poco, ritornò ai suoi pensieri. Guardava con occhio serio davanti a sé, osservava gli anelli d’oro che, come da un setaccio, cadevano su di lui attraverso la volta di fogliame mosso, scintillando sulle croci e sulle stelle che in tre fitte file coprivano la parte sinistra del suo petto. Tutto quanto i sovrani di quattro potenti regni potevano offrire, quale evidente segno di gratitudine all’eroismo, al disprezzo della morte, a meriti speciali, brillava in quella ricca collezione. Non c’era onore a cui il “vincitore di…” avesse ancora potuto aspirare. E tutto ciò gli avevano gettato in grembo undici brevi mesi di guerra, era il raccolto di un solo anno di guerra!

Aveva trascorso trentanove anni di servizio nella più noiosa monotonia, impigliato nella lotta continua con le meschine incombenze giornaliere. Si era dibattuto tra le necessità di una disperata esistenza piccolo-borghese, come un poveraccio che cerca, con mille ripieghi, di nascondere un guasto del suo vestito e ogni volta vede il buco traditore fare capolino tra le pieghe inesorabilmente attaccate. Trentanove lunghi anni si era allenato, imperterrito, alle privazioni, con moltissimo oro sull’uniforme e pochissimo in tasca. Anzi, già da molto tempo era pronto ad andarsene, sazio di quel facile piacere di fare, sulla piazza d’armi, la parte di Nerone che tiranneggia i giovani ufficiali.

Ed ecco il miracolo! In un batter d’occhio il vecchio, uggioso signore era diventato una specie di eroe nazionale, una celebrità europea, “vincitore di…”. Proprio come nella fiaba, quando appare la buona fata e il principe incantato si trasforma e, raggiante di gioventù e bellezza, circondato da servi e cavalieri, fa ingresso nel magnifico castello.

Certo, non aveva potuto riacquistare la gioventù, ma gli era ritornata l’elasticità. Quell’anno ricco di avvenimenti lo aveva scosso, nelle sue vene pulsava, ridestata, la freschezza, la gioia di vivere di un uomo di quarant’anni. E ora sedeva lì, all’ombra dei platani, signore onnipotente. Il sole faceva brillare sul suo petto gli emblemi della sua fortuna e tutta una città gli era ai piedi. Nulla, nulla mancava alla realizzazione della fiaba.

Di fronte al caffè, sorvegliato da due robusti sottufficiali, sonnecchiava il gigantesco animale grigio che aveva nel torace i polmoni di cento cavalli, in attesa che il volante lo destasse per portare, veloce come il vento, il suo padrone lassù, nel castello che si ergeva al disopra della città e della vallata.

Dove erano i tempi, in cui, malgrado le strisce da generale sui calzoni, bisognava andare a casa in tram, in quella abitazione, che, per l’esigenza del grado, era di sei stanze, in realtà però di cinque e un camerino? Dov’erano quei tempi? Secoli e secoli avevano messo all’opera le loro forze più nobili, generazioni e generazioni avevano acuito il loro buon gusto per riempire di tesori il castello requisito per Sua Eccellenza il Comandante Supremo della… armata. Sole e tempo avevano lavorato senza posa per coprire di un velo diafano la ricchezza ammassata, temperandone lo splendore.

Chi, padrone in quella casa, saliva ogni giorno la sfarzosa gradinata e faceva risuonare i suoi ordini nelle grandi sale signorilmente assopite, doveva sentirsi un re, e la guerra non poteva che apparirgli come una magnifica fiaba. O ci fu mai corte che più si avvicinasse al miracolo? In cucina regnava un maestro della sua arte: il capo-cuoco del primo albergo del paese, in altre circostanze non ancora soddisfatto di uno stipendio due volte superiore a quello di un generale, ora per 50 centesimi al giorno. E nonostante ciò metteva tutta la sua arte, non si era mai dato cura maggiore, per solleticare il palato del padrone di casa. L’arrosto che presentava era il più bel pezzo di carne, scelto con la massima cura tra quella di duecento buoi che ogni giorno davano la vita per la patria. Gli austeri uomini che lo presentavano su piatti d’argento – cesellati da discepoli di Benvenuto Cellini per l’antenato della casa – erano generali nella classe dei camerieri, che in tempo di pace si facevano fare il frac a Londra e ora spiavano timorosi ogni cenno del padrone!

E tutta questa organizzazione, questa casa principesca funzionava automaticamente e… senza denaro! Senza che il signore, per il quale tutti si affaccendavano, dovesse fare quel gesto, di solito inevitabile, verso il portafoglio. La benzina circolava inesauribile nelle vene delle tre automobili che sbuffavano giorno e notte sulle lastre di marmo del cortile del castello. Tutto ciò che la bocca e l’occhio potevano desiderare affluiva per incanto come dalle mani di fate. Nessun servo chiedeva la sua paga, tutto pareva essere naturale come nei castelli incantati, dove ogni desiderio porta in sé la forza realizzatrice.

Ma non solo l’abbondanza del desco delle fiabe era diventata realtà vera, palpabile. Il miracolo non era ancora completo dopo che per ventinove giorni aveva riempito le dispense e le cantine. Al trentesimo appariva anche l’asino, che si sdraiava e prodigava ricchezze, e al posto dei temuti conti dei fornitori svolazzavano in casa biglietti di banca. Invece di discutere, di farsi il sangue cattivo e perdersi in piccinerie, ci si riempiva annoiati le tasche di quei biglietti, che per la verità erano del tutto inutili nel paese di cuccagna aperto dalla guerra ai suoi vassalli.

Una sola nuvola scura passava talvolta sul raggiante firmamento di quel paese incantato, gettando un’ombra sulla fronte di Sua Eccellenza. II pensiero che la fiaba potesse un giorno cedere il posto alla realtà. Talvolta il timore di doversi destare un giorno da quello splendido sogno turbava la pura gioia. Non che Sua Eccellenza si inquietasse all’idea della pace. A questa non ci pensava neppure. Ma se la muraglia di corpi umani, con tanta arte costruita, dovesse un giorno vacillare? Se il nemico sfondasse le posizioni, se la disciplina cedesse al panico e la poderosa muraglia si disfacesse, dissolvendosi in uomini terrorizzati che cercano di salvare la vita? Allora il “vincitore di…”, l’onnipotente re della fiaba, ricadrebbe nella meschina vita di ogni giorno e dovrebbe ritirarsi, ignorato, in un qualche piccolo buco e vivere della sua pensione, accatastare i suoi trofei in un modesto quartierino, accontentandosi di essere il primo fra tanti altri scartati, alla tavola della birreria! Un insuccesso e il mondo dimentica in un attimo il suo entusiasmo. Un altro fa il suo ingresso al castello, un altro attraversa la città in automobile come un re: tutta l’immensa folla guarda umile verso il nuovo signore, mentre quello vecchio diventa un aneddoto smascherato, uno spaventapasseri che ogni uccello sfacciatamente insudicia.

La piccola mano carnosa si chiudeva istintivamente e alla radice del naso si scavava, per un istante, nell’alta fronte arcuata, la temuta ruga, il segnale di tempesta, che tanto i suoi soldati quanto il nemico avevano imparato a temere. Poi la faccia si rasserenava e Sua Eccellenza si guardava superbamente intorno.

No, “il vincitore di…” non aveva paura! La sua muraglia era solida e non vacillava. Da tre mesi il servizio di informazioni recava continue notizie sugli enormi preparativi nel campo avversario. Da tre mesi i nemici accumulavano munizioni e concentravano forze per la grande offensiva scatenatasi la scorsa notte. Il generale sapeva che cosa avrebbe appreso dai giornali, l’indomani, tutta quella folla che passeggiava tranquillamente al sole: che là, al fronte, da venti ore era in corso un’aspra battaglia, che a soli sessanta chilometri dal concerto i cannoni tuonavano senza posa e una fitta pioggia di ferro rovente tempestava fischiando sui suoi soldati. I rapporti del mattino avevano già annunciato tre assalti di fanteria completamente respinti e ora l’artiglieria martellava furiosamente, preludio a nuovi combattimenti notturni.

Ebbene, venissero pure!

Sua Eccellenza drizzò fieramente il capo, i suoi occhi ebbero un’espressione di inquietudine, quasi potesse udire il fuoco tambureggiante che al fronte ruggiva come bufera, mentre con le dita batteva nervosamente sulla lastra di marmo il ritmo del Danubio blu.

Tutte le sue disposizioni erano prese: il serbatoio di uomini era pieno fino a traboccare! Duecentomila ragazzi, freschi, vigorosi, tutte annate scelte, stavano di dietro, pronti per essere gettati, al momento opportuno, davanti alla valanga per fermarla in un pantano di sangue e di ossa. Venissero pure. E quanto più numerosi, tanto meglio! “Il vincitore di…” era pronto ad aggiungere un nuovo ramo ai suoi allori! E i suoi occhi scintillavano come le molte medaglie sul suo petto.

A quel punto, dal tavolo vicino si alzò il suo aiutante, gli si avvicinò esitante, e susurrò qualche parola a Sua Eccellenza, che scosse il capo negativamente.

- Si tratta di un importante giornale estero, Eccellenza! insisteva l’ufficiale. E alle continue, energiche ripulse del suo superiore, aggiunse in modo significativo:

- Quel signore ha con sé una lettera di raccomandazione del Quartier Generale, Eccellenza.

Il generale cedette. Si alzò con un sospiro e disse alla sua vicina, con tono tra lo scherzoso e il corrucciato:

- Preferirei un buon fuoco di mitragliatrici.

Poi seguì rassegnato l’aiutante, porse con atto gioviale la mano al calvo borghese, che, al suo arrivo, era scattato precipitosamente, piegandosi poi nel mezzo come un coltello a serramanico che si chiude, e lo invitò a sedere.

Il giornalista balbettò alcune parole di ammirazione e, in devota attesa, con numerose domande sulle labbra, aprì il suo taccuino. Ma Sua Eccellenza non lo lasciò nemmeno parlare. Aveva già pronte, per simili casi, alcune espressioni ben ponderate e innocue, e cominciò a sciorinarle con voce sonora, a intervalli brevi e marcati.

Cominciò anzitutto col profondersi in elogi per i suoi bravi soldati, esaltò il loro valore, il loro sprezzo della morte, la loro condotta superiore a ogni elogio. Espresse quindi il suo rammarico di non poter ricompensare, come si meritava, ognuno di quegli eroi, e disse, alzando la voce, tutta l’imperitura riconoscenza che la patria doveva a tanta fedeltà e abnegazione fino alla morte. Con l’indice sulla folta foresta di croci che ornavano il suo petto, soggiunse che queste onorificenze andavano ai suoi soldati. Poi intrecciò alcuni misurati elogi al valor militare dei soldati nemici e all’abilità dei loro superiori, e concluse esprimendo la sua irremovibile fiducia nel successo finale.

Il giornalista sorbiva devotamente quelle parole, e solo qua e là faceva un breve appunto sul suo taccuino. L’importante per lui era il modo di fare di quel potente, il suo modo di parlare, il suo gesto: la sua personalità, insomma, che egli voleva fissare in pochi tratti marcati.

Finito il suo discorso, Sua Eccellenza depose le vesti di ufficiale e si trasformò in uomo di mondo.

- Ora va al fronte, dottore? chiese con amabile sorriso. E all’entusiastico «sì» del giornalista, rispose con un grave, malinconico sospiro:

- Come la invidio! Vede, questo è il tragico nella vita del generale di oggigiorno: non poter condurre lui stesso al fuoco i suoi soldati! Essersi preparato durante tutta la sua vita alla guerra, essere corpo e anima soldato, e non conoscere le emozioni del campo, se non per sentito dire.

Più che soddisfatto di questa confidenza che era riuscito a strappare, e che gli pareva adatta a mostrare questo onnipotente comandante in atto di fare una rinuncia che gli attirava la simpatia di tutti, ma che non poteva far sempre quello che voleva, il giornalista si era chinato per un istante sul suo taccuino, e quando alzò nuovamente gli occhi, la faccia del generale si era, con sua sorpresa, completamente mutata. Rughe minacciose gli solcavano la fronte, gli occhi spalancati guardavano fissi e ansiosi al di sopra della testa del giornalista. Quest’ultimo si voltò rapidamente e vide un capitano di fanteria, pallido, smagrito, che, con un’andatura stranamente vacillante, si dirigeva, ghignando, verso Sua Eccellenza. Si avvicinava sempre più, fissandolo con occhi vitrei, sporgenti dall’orbita, ridendo d’un riso brutto, demente. L’aiutante, spaventato, era saltato su dal suo posto. Le vene di Sua Eccellenza si eran fatte grosse come gomene, e il giornalista, temendo un attentato, impallidì. Il lugubre capitano era già arrivato, vacillando, a due passi dal tavolo, si era fermato ridacchiando stupidamente, e, come il bambino che cerca di afferrare la fiamma, stese la mano verso le numerose decorazioni di Sua Eccellenza.

- Bellissime… splendide… – balbettò con la lingua grossa. Poi, accennando al sole con il suo lunghissimo indice tremante, si mise a urlare:

- Sole!

Poi, stendendo di nuovo la mano verso le decorazioni:

- Splendide! E il suo sguardo inquieto vagava qua e là, quasi cercando, e a ogni parola seguiva quell’orribile riso animalesco.

Sua Eccellenza aveva levato rapidamente la destra per respingere quell’individuo che osava avvicinarsi in modo così poco rispettoso. Ma poi la posò generosamente sulla spalla del povero pazzo.

- È venuto dall’ospedale a godersi un po’ di musica, signor capitano? – disse, ammiccando al suo ufficiale d’ordinanza. L’ospedale è molto lontano di qua, con il tram. Prenda la mia automobile, è più veloce.

- Auto… più veloce! – ripeteva il pazzo con il suo riso orribile, e si lasciò prendere tranquillamente per un braccio e condurre via. Ancora una volta si voltò a guardare, ghignando, le scintillanti decorazioni, poi l’aiutante lo trascinò con sé.

Il generale rimase a guardare fino a che i due furono saliti nell’automobile. Fra le sue sopracciglia era apparso minaccioso il segnale di tempesta. Bolliva dalla collera per quell’inaudita trascuratezza, che lasciava girare liberamente quel disgraziato! Ma si ricordò in tempo del borghese che gli stava accanto. Si dominò e disse, alzando le spalle:

- Già! Questi sono i lati tristi della guerra. Vede, anche questa è una ragione per la quale il condottiero deve stare alla giusta distanza, dove nulla parla al suo cuore. Nessun generale troverebbe la durezza necessaria se dovesse vedere tutte le miserie delle prime linee.

- Interessantissimo! esclamò, riconoscente, il giornalista. Prese in fretta ancora un appunto e chiuse il taccuino. Temeva di aver abusato già troppo del tempo prezioso di Sua Eccellenza. Ma una sola domanda ancora pregò gli fosse permessa:

- Per… quando crede Sua Eccellenza si possa sperare la pace?

Il generale ebbe un sussulto, si morse il labbro inferiore e lanciò una di quelle occhiate di fianco che avrebbe fatto sprofondare molti metri sotto terra ogni ufficiale di Stato Maggiore della… armata. Con sforzo evidente, atteggiò la bocca a un cortese sorriso, e indicò all’estremità della piazza la porta aperta dell’antica basilica:

- Non saprei darle miglior consiglio, se non quello di recarsi là e ripetere la domanda al Signore. È il solo che possa dare una risposta.

Un amichevole cenno del capo, una forte stretta di mano… e, salutato devotamente dalla folla, Sua Eccellenza se ne andò a grandi passi verso il palazzo dello Stato Maggiore.

Quando vi entrò, la temuta ruga solcava profondamente la sua fronte. Fermò un’ordinanza che lo condusse, tremante, fino alla porta del medico della guarnigione. E poi l’intero edificio trattenne per qualche minuto il respiro, mentre la voce del potente tuonava attraverso i corridoi. Ordinò al venerando medico in capo di sedersi al suo tavolo, come uno scrivano qualsiasi, e gli dettò un ordine con cui si vietava severamente a tutti i ricoverati negli ospedali, senza distinzione di grado, se malati o feriti, di uscire dalle mura dello stabilimento. «Perché – così concludeva il decreto – chi è malato deve starsene a letto, e chi si sente abbastanza forte per recarsi in città a sedere al caffè, si ripresenti al fronte, dove lo chiama il dovere».

Quel camminare su e giù con gli speroni tintinnanti, quel tuonare contro il vecchio dottore tutto rannicchiato sulla sua sedia, aveva placato la sua ira. Il temporale pareva passato. Ma un caso sfortunato volle che, proprio in quel momento, gli capitasse fra le mani il rapporto della brigata, la quale, violentemente attaccata, aveva sofferto forti perdite ed era stata lasciata al suo posto soltanto per contrastare, con disperata resistenza, l’avanzata al nemico. Dietro ad essa stavano già pronti i lanciamine, e da ieri una divisione fresca era appostata nelle casematte, pronta a preparare una piccola sorpresa al nemico che avanzava come la marea, certo della vittoria.

Naturalmente, il Comandante Supremo non aveva detto al comandante della brigata che egli occupava un terreno perduto e che non aveva altro compito se non quello di vendere a caro prezzo la sua pelle. Più durava la lotta, meglio era. E i soldati si battevano molto più tenacemente fino a che potevano sperare in un rinforzo.

Tutto ciò era stato prescritto di proprio pugno da Sua Eccellenza. E, in fondo, si rallegrava al sentire che, dopo tre formidabili assalti, la brigata resisteva ancora. Ma ora ecco qui questo rapporto che contraddiceva a tutte le tradizioni militari: e il temporale già sedato si scatenò di nuovo.

Questo maggior generale – Sua Eccellenza volle, per ogni evenienza, annotarne il nome – descriveva con una loquacità e un’agitazione tutt’altro che militari i terribili effetti del fuoco tambureggiante. Invece di limitarsi a dati precisi, dichiarava decimata la sua brigata, esaurita la resistenza dei soldati, e chiedeva, supplicando, l’invio di rinforzi, poiché con i resti del suo contingente gli sarebbe stato impossibile tenere la posizione contro l’imminente attacco notturno.

- Impossibile tenere? Impossibile? – Sua Eccellenza faceva rintronare ripetutamente, come una fanfara, quelle parole nelle orecchie dei suoi ufficiali, immobili.

- Impossibile? Da quando in qua il Comandante Supremo doveva lasciarsi dire da uno dei suoi generali di brigata che cosa fosse possibile?

Paonazzo dall’indignazione, impugnò la penna e per tutta risposta scrisse sul rapporto queste sole parole: «La posizione deve essere tenuta!». E sotto, il suo nome con quei caratteri grossi e lunghi, che ogni scolaretto del suo Paese conosceva per averlo visto sulle cartoline con la fotografia del “vincitore di…”.

Egli stesso consegnò la busta al motociclista perché la portasse alla stazione radiotelegrafica, essendo i fili telefonici della brigata in questione già da un bel pezzo distrutti. Poi, come una raffica di vento, fece il giro di tutti gli ambienti, si fermò mezz’ora nella stanza delle carte di guerra, ebbe un breve abboccamento con il suo Capo di Stato Maggiore e ordinò che i rapporti della sera gli fossero consegnati su, al castello. Quando finalmente fece risuonare nella grande sala il suo tonante «Buona sera, signori», tutti respirarono alleggeriti. La guardia presentò le armi, l’autista mise in azione il motore e la grande automobile si slanciò sulla strada come una bestia feroce. Sbuffando, con un urlo di sirena, guizzò veloce come il lampo attraverso le vie anguste, fuori, all’aperto, verso il castello, che, con la fila di perle delle sue finestre illuminate, dominava, come un palazzo incantato, la valle brumosa.

Sua Eccellenza si era accomodato con aria pensosa sul sedile, si era avvolto nel bavero e, come sempre a quell’ora, passava ancora una volta in rassegna tutti gli avvenimenti della giornata. Ripensò anche al giornalista e a quella domanda balorda: «Per quando spera Sua Eccellenza la pace?». Sperare? Ma era credibile che quel tizio, il quale nella sua professione doveva ben valere qualche cosa – altrimenti non avrebbe avuto una raccomandazione dal Quartier Generale -, potesse ignorare a tal punto i sentimenti di ogni soldato?

«Sperare la pace…». Che cosa poteva sperare di buono dalla pace un generale? Non era dunque possibile far capire a un borghese che un generale comandante poteva veramente comandare soltanto in guerra, che in guerra era proprio generale, mentre in tempo di pace non era che una specie di severo “signor maestro” con il bavero dorato, un babbeo che per passatempo talvolta grida fino a diventare rauco? Doveva aver fretta di ritornare a quella monotonia? Doveva, per far piacere ai signori borghesi, sperare che venisse presto il tempo, in cui “il glorioso vincitore della… armata” potesse essere mandato a fare ispezioni? Doveva attendere con impazienza il momento di riprendere quell’altra lotta disperata tra un misero stipendio e una vita di apparente splendore, in cui, mese dopo mese, la scarsità del portafoglio era sempre vincitrice?

Il generale affondò indispettito fra i cuscini, ma diede un balzo, sorpreso, quando l’automobile, improvvisamente, si fermò nel bel mezzo della strada maestra. Stava per interrogare l’autista, ma in quell’istante i primi grossi goccioloni scrosciavano già sulla visiera del suo berretto. Era lo stesso temporale che, nel pomeriggio, aveva concesso ai combattenti una tregua nel fuoco.

I due sottufficiali erano balzati a terra e con rapida mossa avevano rialzato la capote dell’automobile. Sua Eccellenza si era alzato e tendeva l’orecchio dalla parte del vento, origliando ansiosamente. Al muggire della bufera si mescolava distintamente, anche se molto debole, un cupo rimbombo, un vago picchiettio appena percettibile, simile all’eco lontana del taglialegna nel bosco.

Il fuoco tambureggiante…

Gli occhi di Sua Eccellenza ebbero un lampo di gioia. Un raggio di intima soddisfazione gli illuminò il volto, poco prima rannuvolato.

Sia ringraziato il cielo! C’era ancora guerra.