GIUSEPPE MONTEZEMOLO, IL PARTIGIANO GENTILUOMO

di Alessandro Frigerio -

Fu il comandante del Fronte militare clandestino a Roma e uno dei principali artefici della resistenza nella capitale durante l’occupazione tedesca. Una resistenza vissuta in un clima di sospetti e di difficile collaborazione con il CLN, cercando di evitare inutili spargimenti di sangue nell’attesa dell’arrivo degli Alleati. Eppure la memoria del colonnello Montezemolo, militare fedele al re e alla patria, catturato da Kappler, rinchiuso in via Tasso e poi ucciso alle Fosse Ardeatine, è entrata solo in tempi recenti nel comune sentire storico. Ne parliamo con la figlia Adriana, ricostruendo gli ultimi mesi di vita e i lati oscuri della sua cattura.

La resistenza, che con enfasi e retorica immutate è stata oggetto dei recenti festeggiamenti del 25 aprile, ha sempre faticato a riconoscere le sue diverse anime, a renderle visibili e a costruire una narrazione condivisa capace di evidenziarne i diversi contributi. La storia delle bande partigiane ha spesso oscurato forme di opposizione meno clamorose ma certo altrettanto efficaci sul piano militare. Il mito del popolo in armi ha rubato a lungo la scena a chi si sacrificò senza godere del supporto di formazioni partitiche del dopoguerra. Solo in tempi recenti si è definita “resistenza” anche quella dei militari internati che rifiutarono l’adesione alla Rsi, delle unità che dopo l’8 settembre respinsero la richiesta tedesca di consegnare le armi o degli ufficiali che servirono la patria quando le truppe naziste occuparono il Paese.

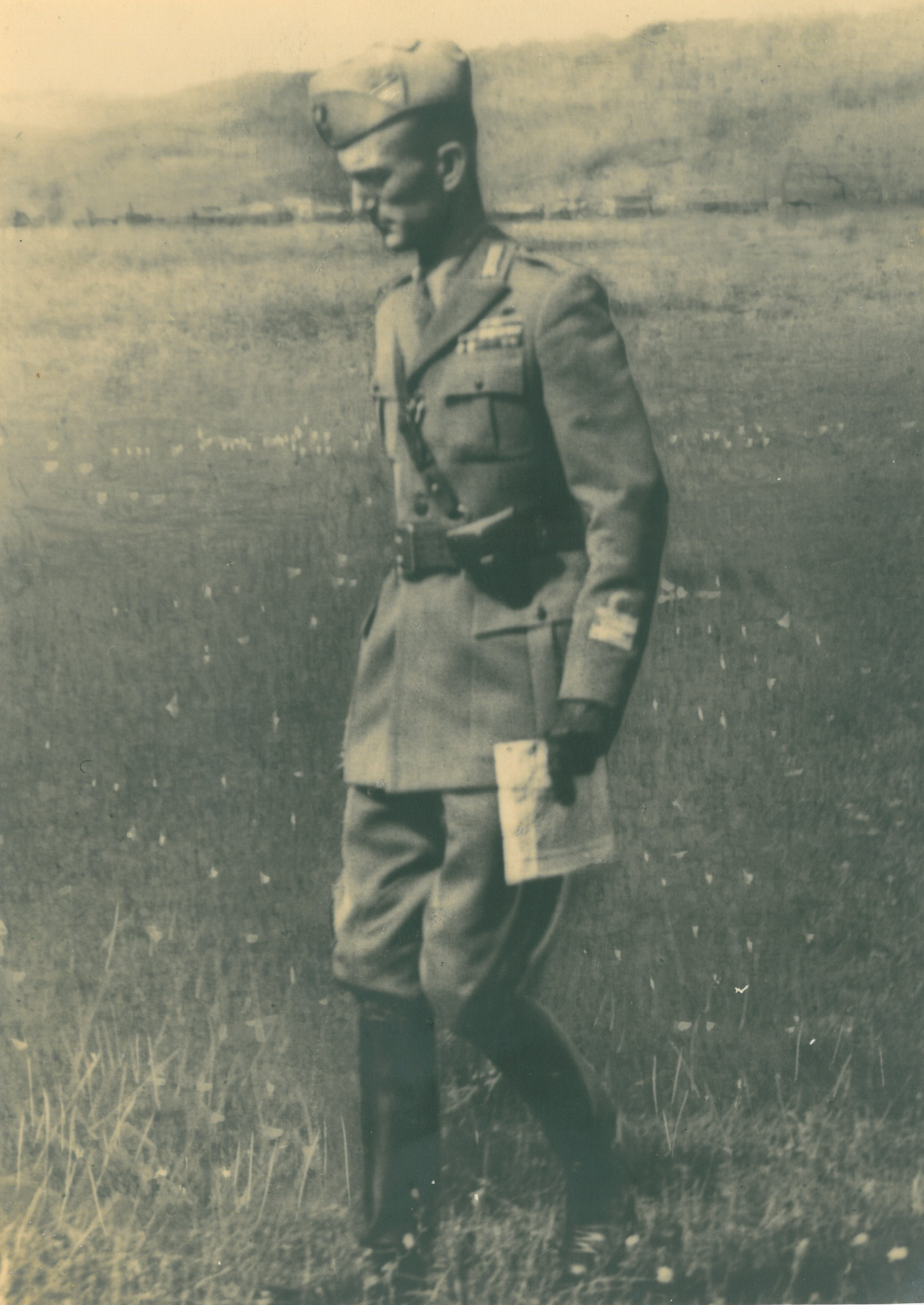

La storia del Fronte militare clandestino nella città di Roma e soprattutto quella del suo comandante, il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, ne è un modello a suo modo esemplare. Classe 1901, proveniente da una famiglia piemontese da sempre legata alle tradizioni militari, volontario a 17 anni nella Prima guerra mondiale, una laurea in ingegneria e poi la scelta dell’esercito, nel 1936 ancora volontario in Spagna, contro la repubblica, quindi una carriera rapidissima fino al grado di colonnello nel 1940. Ne parliamo con la figlia Adriana, una signora dai lineamenti sottili, elegante e molto determinata nel tenere viva la memoria del padre. Siamo in una bella tenuta agricola alle porte di Roma, a non più di un paio di chilometri da quelle Fosse Ardeatine dove la vicenda ebbe la sua tragica conclusione.

«In realtà sa cosa le devo dire? Sì, i militari sono stati messi un po’ da parte nel racconto della storia della resistenza a Roma, e in Italia in generale. Ma lo sa perché? Perché i soldati se ne vanno per la loro “strada”, non amano farsi pubblicità. Io appartengo a una famiglia di militari, la discrezione e la sobrietà fanno parte del nostro spirito di corpo. Anche a me, se qualcuno viene a chiedere notizie di mio padre sono più che felice di darle, ma per conto mio non vado certo a cercare visibilità mediatica. La memoria di mio padre nelle forze armate è sempre stata molto viva: ha ricevuto la medaglia d’oro motu proprio sovrano sul campo nel luglio 1944, gli hanno dedicato alcune caserme, una via… insomma l’esercito è sempre stato vicino alla nostra famiglia».

I militari non amano farsi pubblicità. E non l’amavano soprattutto a Roma dopo l’8 settembre, quando con l’armistizio si diedero alla clandestinità. Montezemolo, che aveva messo a segno innumerevoli missioni in Nordafrica e lavorato al Comando supremo (accompagnò Mussolini all’incontro di Feltre con Hitler, pochi giorni prima dell’ultima seduta del Gran Consiglio), decise di restare nella capitale. Avrebbe potuto scegliere un profilo basso e attendere la fine del conflitto, oppure seguire il re e il governo Badoglio a Brindisi, offrendo i suoi servigi nel ricostituito esercito del Sud. Preferì invece vivere sotto copertura, a Roma, in abiti borghesi, farsi lanciare alcune ricetrasmittenti e fornire agli Alleati notizie sensibili sugli spostamenti delle truppe tedesche. «La sua fu una scelta del tutto libera e consapevole, nella speranza che l’occupazione non sarebbe durata troppo a lungo. Mio padre svolgeva il ruolo di collegamento tra il governo legittimo del Sud e la resistenza romana, organizzando quelle che oggi definiremmo operazioni di intelligence. Insomma, teneva le fila delle diverse anime delle formazioni clandestine, civili e militari». Era un po’, aggiungiamo noi, come un buon padre di famiglia che ha in mente il suo obiettivo − la liberazione della città e il passaggio di consegne alla vita civile senza troppi spargimenti di sangue − e lo persegue in modo che l’esuberanza dei più giovani sia tenuta a freno e incanalata nella giusta direzione.

Il fatto è che nella resistenza romana si scontravano anime diverse. Il Fronte militare clandestino di Montezemolo, il CLN − in cui Pci e Partito d’Azione avevano un ruolo preponderante − e poi una galassia di formazioni agguerrite e numericamente significative, come i partigiani di Bandiera Rossa, ostili alla leadership comunista e favorevoli a una svolta rivoluzionaria. «Mio padre diceva sempre: abbiamo tutti un unico scopo, quello di liberare Roma dai nazisti, cerchiamo quindi di utilizzare al meglio le forze. È rimasta famosa una sua frase: “Non credevo che un ufficiale monarchico come me potesse andare d’accordo con un comunista come Giorgio Amendola”. Del resto lui aveva un carisma e un tale ascendente sulle persone − non solo in ambito militare − che ne facevano un punto di riferimento in qualsiasi contesto».

I rapporti con il CLN furono però altalenanti, spesso difficili, condizionati da sensibilità politiche diverse, da tattiche, strategie militari e istituzionali discordi. Secondo Montezemolo, e secondo il governo del Sud, i ruoli dovevano essere chiari: al Fronte militare clandestino il compito di intelligence e di controllo sulla città, mentre ai gruppi partigiani “civili” le azioni di sabotaggio in campagna. Di fatto, però, il controllo sui Gap risultò quasi impossibile.

Nel dicembre 1943 la situazione si deteriorò progressivamente. Nei messaggi che inviava al governo del Sud Montezemolo spiegava che le rivalità tra i partiti rendevano difficoltoso il suo lavoro. «Papà era dell’idea che se ci fosse stato un accordo di massima tra tutte le anime della resistenza si poteva garantire una transizione pacifica in città, altrimenti il rischio era la guerra civile. Del resto lui era un militare, un uomo lontano mille miglia dalle logiche di partito».

La mancata svolta sul campo, con gli Alleati ancora lontani da Roma, rese sempre più precaria la sua situazione. Montezemolo aveva la sensazione di essere braccato. «Quando a fine dicembre 1943 arrivammo a Roma con mia madre e i miei fratelli, dopo alcuni mesi passati a Perugia, pensavamo di tornare a casa e fare più o meno la vita di prima. Invece mio padre disse che non se ne parlava nemmeno: la casa era sorvegliata. A noi bambine trovarono una sistemazione al collegio di Trinità dei Monti mentre un mio fratello era al collegio ucraino, mia madre in un pensionato e mio fratello maggiore (classe 1924) già aiutava papà nella clandestinità. Mamma riusciva a vedere mio padre una sola volta alla settimana, il mercoledì alle due del pomeriggio, in casa di alcuni amici che rischiavano grosso mettendo a disposizione il loro appartamento. Poi uscivano a passeggiare sul Lungotevere o al Pincio. Il mercoledì prima dello sbarco alleato ad Anzio (22 gennaio) papà disse a mia madre: “Fra poco sbarcheranno gli Alleati, entro una manciata giorni saranno qui. Speriamo facciano in fretta perché ho la polizia alle calcagna e non riesco più a schivarli. Riuscirò a sfuggire loro per otto giorni ancora, non di più…” Sapeva che Herbert Kappler, comandante delle SS a Roma, era sulle sue tracce. E aggiunse: “Se mi prendono mi fucilano”. Aveva una straordinaria consapevolezza degli avvenimenti in corso e dei possibili effetti su di lui».

Il 25 gennaio 1944 fu arrestato all’uscita da un incontro con altri esponenti del Fronte militare clandestino. «Anche mio fratello Manfredi, che gli faceva da “galoppino” portando messaggi in giro per Roma, rischiò di finire nella retata». Montezemolo fu rinchiuso nella prigione di via Tasso, costretto in una cella minuscola, senza finestre, insieme ad altri prigionieri.

Sulla soffiata che portò all’arresto molto è stato scritto. E si sono fatte diverse ipotesi: dal collaboratore distratto, all’amante di un colonnello dei carabinieri fino a personaggi del Pci interessati a eliminare una figura scomoda. L’ipotesi più recente rimanda invece a Enzo Selvaggi, un esponente monarchico catturato pochi giorni prima e subito rilasciato dalle SS. Ma per Adriana Montezemolo la cosa ha ormai poco rilievo: « E poi, sa, papà raccontava a mia madre che i rifugi dove si nascondeva venivano immancabilmente scoperti dalla polizia il giorno dopo essere stati abbandonati… Quindi ormai erano sulle sue tracce, era solo questione di ore. Tre giorni dopo lo sbarco ad Anzio, Kappler decise di stringere il cerchio».

Una volta catturato, Montezemolo fu interrogato a lungo e picchiato con violenza − probabilmente non torturato nel vero senso della parola, aggiunge la signora Adriana − per estorcergli tutte le informazioni in suo possesso. «Del resto papà aveva già dato le disposizioni per occupare i posti di comando sensibili quando sarebbero arrivati gli Alleati. Ne aveva di cose da dire e di nomi da fare, ma non parlò». La famiglia fece di tutto per tentare di liberarlo, rivolgendosi direttamente alle autorità tedesche, tramite padre Pfeiffer, e chiedendo l’intercessione della Santa Sede, per il tramite di Giovanni Battista Montini, allora nella segreteria di Stato vaticana. Il fratello Renato, ufficiale della Marina, si appostò sui tetti del palazzo di fronte alla prigione di via Tasso per organizzare un colpo di mano, ma la cosa si risolse in un nulla di fatto.

Dalla sua prigione riuscì a far uscire tre bigliettini, ripiegati nel colletto di una camicia. Poi il silenzio, squarciato solo dall’esplosione in via Rasella, il 23 marzo. «Mio padre era contrario agli attentati in città. Si rischiava di compromettere il lavoro per una transizione quanto più possibile pacifica. Ma soprattutto si mettevano in pericolo i civili, a causa delle inevitabili rappresaglie che ne sarebbero seguite».

L’operazione gappista di via Rasella, voluta da Amendola e dal Pci, presenta ancora oggi numerosi punti oscuri, dalle modalità di esecuzione alle motivazioni politiche, palesi e occulte. Si è fatta strada nel tempo l’ipotesi – il primo a formularla è stato Massimo Caprara – che la bomba sia stata messa per provocare la rappresaglia, nella quasi assoluta certezza che vi sarebbero stati coinvolti gli esponenti della resistenza catturati negli ultimi mesi. Il Pci sapeva che in quel momento a via Tasso e a Regina Coeli erano presenti, oltre ai vertici del Fronte militare clandestino, anche molti uomini del Partito d’Azione e di Bandiera Rossa. Il Pci romano fece quell’azione per ribadire la sua leadership e mettere a tacere le altre anime della resistenza? «C’è una frase riportata dal generale Raffaele Cadorna nelle sue Memorie che lascia spazio a questa interpretazione: tempo prima aveva chiesto a un esponente comunista se avesse contatti con ambienti della resistenza militare, e lui rispose che c’era un colonnello piemontese monarchico, ma che al momento giusto lo avrebbero eliminato. Ecco, non so come dire, ma a sembra una cosa esagerata pensare di organizzare un’operazione di una tale portata con l’obiettivo di far uccidere degli uomini che combattevano per la stessa causa… Mio padre diceva sempre di essere un patriota, non un “partigiano” nella stretta accezione del termine, perché lavorava per il bene del nostro Paese non di un partito. Lavorava per liberare l’Italia dai tedeschi. Il suo dispiacere più grande era assistere a una guerra civile tra italiani. Lui dialogava con tutti perché capiva che i comunisti, i socialisti, gli azionisti, tutti insieme potevano dare il loro contributo a questo obiettivo comune. Certo, la frase di Cadorna può destare qualche sospetto, ma nulla più. Non mi sento di escludere né di avvalorare questa ipotesi, chissà forse il concetto di “eliminazione” poteva essere inteso in senso politico…»

Fino all’ultimo la famiglia Montezemolo sperò nella sua liberazione, anche dopo la strage delle Fosse Ardeatine. «La notizia della rappresaglia ci arrivò il 25 marzo, mi pare. Un’amica portò un giornale con la notizia della fucilazione di oltre trecento badogliani. Manfredi poi ci disse che forse c’era anche mio padre, ma non c’era la certezza». Il colonnello era una pedina importante «e noi ci illudevamo che lo tenessero come ostaggio per scambiarlo con altri prigionieri. Il 13 aprile arrivò dal comando tedesco la lapidaria comunicazione della sua morte e l’invito a recuperare gli effetti personali. Noi speravamo fosse un bluff, che in realtà fosse stato trasferito al Nord. Ci sembrava impossibile che lo avessero messo in una rappresaglia di persone comuni, quando invece poteva essere scambiato… Qualcuno ci disse che forse i tedeschi, nel timore di un attacco a via Tasso, avevano mandato quel messaggio per deviare altrove le attenzioni della resistenza romana. La mamma in cuor suo si aggrappò anche a quella speranza».

La certezza della morte arrivò tre mesi dopo, nel luglio 1944, con il riconoscimento dei poveri resti delle vittime. Negli anni è poi maturata la consapevolezza del ruolo giocato da Montezemolo nella resistenza romana, ma più a livello familiare e nei vertici delle forze armate che non nella memoria collettiva o nella coscienza storica del Paese. «Qualche anno fa incontrai nel museo di via Tasso Carla Capponi, che con Bentivegna era tra i gappisti di via Rasella. Mi disse che aveva una grande stima di mio padre e che una volta le diede una rivoltella da consegnare a un partigiano. Rimasi così, forse un po’ fredda, senza riuscire a esternare le mie emozioni. Ma sa, sono credente, non sono capace di serbare rancore».

Nemmeno nei confronti di Kappler e di Priebke. Del comandante tedesco ricorda un passo della deposizione al processo, quando dichiarò che il colonnello Montezemolo si comportò sempre con grande dignità, anche durante gli interrogatori. Di Priebke («che vergogna quelle manifestazioni di odio quando è morto; lo hanno chiamato “boia” ma non aveva colpe particolari») una lettera piuttosto laconica in risposta alla richiesta se ricordasse suo padre a via Tasso: si scusava e diceva di non averlo mai incontrato.

Ci congediamo con un’ultima domanda. Cosa sarebbe diventato il colonnello Montezemolo se il destino gli avesse concesso una sorte migliore? «Sicuramente non sarebbe stato un “padre della patria” – spiega la signora Adriana -, la strada della politica non faceva per lui. Il suo futuro era la carriera nell’esercito, forse sarebbe diventato generale o chissà, capo di Stato maggiore. Di certo, come scrisse a mia madre nell’ultimo struggente biglietto, avrebbe cercato nella famiglia un porto tranquillo dopo tanti anni vissuti pericolosamente».

Per saperne di più

M. Avagliano, Il partigiano Montezemolo. Storia del capo della resistenza militare nell’Italia occupata – Dalai Editore, Milano 2012.

S. Sgueglia della Marra, Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino – Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’esercito, Roma 2008.

G. Lombardi, Montezemolo e il Fronte militare clandestino di Roma – Roma 1947.

L’azione dello Stato Maggiore per lo sviluppo del movimento di Liberazione – Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’esercito, Roma 1975.