COMANDANTE DELLE GUERRE PERSE

di Max Trimurti -

Rinunciando alle sue funzioni a Cuba, il Che aveva intenzione di accendere “due, tre Vietnam” nel Terzo mondo. L’avventura congolese divenne un incubo, quella in Bolivia si concluse con la sua morte.

Il 14 marzo 1965, Ernesto Guevara, detto Che, scende dall’aereo che lo riporta a Cuba da Praga, dopo una lunga missione diplomatica intorno al mondo, e si chiude a colloquio con Fidel Castro per circa 40 ore a Cojimar, nei pressi dell’Avana. Da quel momento il Che non lo si vedrà più in pubblico. Cominciano a girare strane le voci. Ha fatto defezione? È stato eliminato? È stato ricoverato in un ospedale per alienati? Le sue dispute con i burocrati cubani sono frequenti: sostiene che un’economia socialista deve essere sprovvista di criteri di redditività. Peraltro il discorso che ha pronunciato ad Algeri, il 24 febbraio, è una vera requisitoria contro i Sovietici che accusa di «mercanteggiare il loro sostegno alle rivoluzioni popolari a vantaggio di una politica estera egoista, lontana dai grandi obiettivi della classe operaia».

Solo due anni dopo si farà luce sulla sua scomparsa. Infatti Fidel non ha soppresso fisicamente il suo compañero, gli ha solamente affidato, dirà più tardi, «altre missioni che dovevano arricchire la sua esperienza di guerriglia».

Ma Che Guevara è partito volontariamente oppure è stato sacrificato per motivazioni politiche? E se fosse stato vittima di rancori personali?

Nessuno nutre dubbi sul fatto che la sua presenza imbarazzi alquanto Fidel castro, che, dal 1959, ne ha fatto il suo ambasciatore in tutti i continenti. La lettera del Che, letta in pubblico nell’ottobre 1965, libera talmente il lider maximo da ogni responsabilità che certuni non esitano ancora a pensare che il ritiro brutale di Guevara dalla vita politica cubana sia proprio venuta da Fidel.

Il fatto è che il Che, grande ammiratore di Mao e del defunto Stalin («Colui che non ha letto i 14 volumi degli scritti di Stalin non può considerarsi completamente comunista», dichiara) non si è accontentato della teoria della “coesistenza pacifica”. Qualche anno primi aveva pubblicato un trattato, La Guerra di guerriglia, nel quale prometteva di esportare l’esperienza della rivoluzione cubana come metodo della presa di potere nel Terzo mondo. Egli si augurava la creazione di eserciti popolari in ogni punto caldo del globo, al fine di moltiplicare i fronti per abbattere l’imperialismo yankee e «accendere due, tre, diversi Vietnam».

Il fatto è che il Che, grande ammiratore di Mao e del defunto Stalin («Colui che non ha letto i 14 volumi degli scritti di Stalin non può considerarsi completamente comunista», dichiara) non si è accontentato della teoria della “coesistenza pacifica”. Qualche anno primi aveva pubblicato un trattato, La Guerra di guerriglia, nel quale prometteva di esportare l’esperienza della rivoluzione cubana come metodo della presa di potere nel Terzo mondo. Egli si augurava la creazione di eserciti popolari in ogni punto caldo del globo, al fine di moltiplicare i fronti per abbattere l’imperialismo yankee e «accendere due, tre, diversi Vietnam».

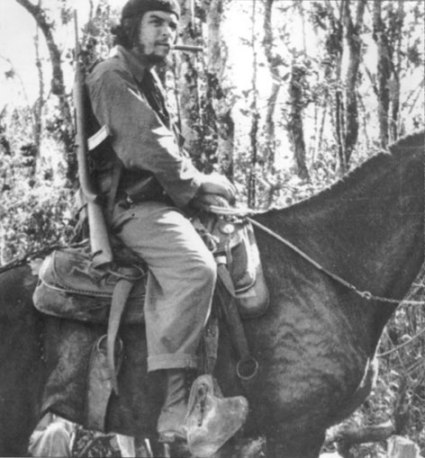

Uomo d’azione più che di potere (un “piccolo condottiero”, come si compiace di definirsi), egli ha senza dubbio preso al volo l’occasione che gli è offerta. Tutto questo per rilanciarsi in una avventura che gli consente di mettere in pratica le sue teorie sulla lotta armata e allo stesso tempo di rendere un servigio a Castro, allargando l’influenza di Cuba nel terzo mondo (né Mosca, né Washington).

Il 22 maggio 1965, Guevara prende congedo dai suoi collaboratori del ministero dell’industria. Agli inizi di aprile, con la barba rasata, truccato dai servizi segreti cubani, si imbarca in incognito per Dar es Salaam, in Tanzania. Il suo obiettivo è di affiancarsi all’Esercito di Liberazione del Congo per rovesciare il potere “imperialista” che domina il Paese. L’11 dicembre del 1964, in un discorso davanti all’Assemblea nazionale dell’ONU, aveva dichiarato che «tutti gli uomini liberi del mondo devono prepararsi a vendicare il crimine del Congo», ovvero l’assassinio del primo ministro Patrice Lumumba nel gennaio 1961. Secondo il direttore generale della CIA, Allen Dulles, Lumumba era «un altro Castro».

Il Congo, indipendente dal giugno 1960, attraversava un periodo particolarmente agitato. il nuovo premier Moisè Ciombé voleva, con l’aiuto degli Stati Uniti, domare la ribellione che, ispirata da movimenti progressisti e comunisti, infiammava il Paese. Il Che pensava ad una nuova Sierra Maestra che a partire dal Congo arrivasse a infiammare tutta l’Africa. Sul posto lo raggiunse un gruppo di combattenti cubani: tutti scuri di pelle, per sensibilizzare la popolazione alla causa. Guevara, fedele ai suoi principi, scelse di confondersi nell’ambiente locale. Armato di un dizionario di Swahili, assunse il nome di Tatu, che significa “tre” (in quanto egli è il numero tre della gerarchia dopo due Neri).

Un primo piccolo gruppo, di cui fa parte Tatu, lascia Dar es Salaam per il Congo. Il 22 aprile arriva a Kigoma, sul lago Tanganica, che attraversano con una certa difficoltà per raggiungere Kibamba, luogo scelto come base. In seguito arrivano un centinaio di guerriglieri cubani.

Guevara si scontra subito con la realtà congolese. L’alimentazione è scarsa, il paludismo e le malattie veneree, contratte nelle case chiuse di Kigoma, provocano non pochi problemi alle sue truppe. Lo shock più brutale è di ordine culturale: animismo, poligamia, superstizioni fanno parte della cultura di quelle popolazioni. Allorché apprende che i Congolesi bevono la Dawa, una “pozione magica” ritenuta capace di rendere invulnerabili alle pallottole e che i soldati rifiutano per superstizione di rifugiarsi nelle trincee, Guevara si rende conto che la sua visione del mondo è molto lontana da quella degli autoctoni. All’ottimismo iniziale comincia a sostituirsi una certa inquietudine.

Egli scopre anche che esistono numerosi contrasti fra i guerriglieri. Fra combattenti rwandesi e congolesi in primo luogo, fatto che rende difficile la lotta comune: le rivalità etniche mascherano i rapporti di forza. Esistono inoltre dissensi fra i combattenti congolesi del fronte e i loro dirigenti che restano dietro. In più, i disaccordi in seno allo stato maggiore della ribellione congolese diventano ogni giorno più evidenti. Dopo un mese e mezzo il Che definisce l’esercito di liberazione un «esercito di parassiti», impossibile da addestrare e incapace di lavorare. L’indisciplina è totale. I rari combattimenti si risolvono in clamorosi insuccessi. Guevara e il comandante rwandese Mundandi studiano un piano d’attacco contro la centrale elettrica di Bendera, posta sul fiume Kimbi. Bilancio: 22 morti, di cui quattro Cubani, uccisi da un diluvio di artiglieria. L’attacco previsto nello stesso momento contro la caserma di Katenga si conclude con un fallimento.

Alcuni Cubani demoralizzati sono tentati di disertare. Un comportamento che non aiuta a dissipare il sospetto nutrito dai Congolesi nei loro confronti. A ciò si aggiunge anche la sfortuna: il capo di stato maggiore della guerriglia, Mitudidi, è appena riuscito a riorganizzare il campo base per proseguire nell’azione quando annega attraversando il lago.

Il 7 luglio, dopo alcune settimane di tergiversazioni, Laurent Desiré Kabila, uno dei capi della guerriglia, all’epoca ventisettenne, accompagnato da Masengho, arriva a Kibamba e incontra il Che. Questi esprime il desiderio di recarsi al fronte, cosa che non gli è stata ancora concessa dai Congolesi. Ma Kabila riparte cinque giorni dopo per la Tanzania senza una decisione e la base del Che si trova nuovamente in uno stato di semi letargia.

Tatu è ormai stanco. Si sente «più nei panni di uno studente che ha vinto una borsa di studio che in quelli di un combattente». L’unica azione di rilievo si verifica l’11 settembre seguente, quando partecipa, imbracciando un fucile mitragliatore, all’attacco di un convoglio avversario. Però, anche questa volta, un rwandese non rispetta le consegne ricevute e ne nasce una scaramuccia generale che si conclude in un fallimento.

Gli ultimi tre mesi di permanenza si concludono in un lento declino. In settembre il presidente tanzaniano Julius Nyerere, sebbene alleato di Cuba, abbandona il Che sospendendo l’autorizzazione a far passare le armi per il suo Paese. Verso la fine del mese il governo congolese lancia una controffensiva, promettendo salva la vita a tutti quei guerriglieri che si arrendono all’esercito lealista. Poiché Moisè Ciombé si è dimesso dalle sue funzioni, per molti Congolesi vengono a mancare le ragioni che giustificavano la lotta.

La decomposizione dell’Esercito di liberazione del Congo ha avuto inizio. Guevara si vede costretto ad iniziare l’evacuazione dei Cubani, che si imbarcano all’alba del 21 novembre per Kigoma. È «uno spettacolo doloroso, lamentevole, bruciante e senza gloria», scrive. Importare il modello Sierra Maestra nel Congo è stato un errore tragico.

Che Guevara trascorre quattro mesi in segreto a Dar es Salaam, nell’ambasciata di Cuba. Tenta di capire il suo fallimento: «Ho cercato di far adottare dai miei uomini lo stesso mio personale punto di vista sulla situazione e ho fallito». Prima di rientrare di nascosto a Cuba, nel luglio 1966 trascorre quattro mesi a Praga.

Ed è proprio nella capitale cecoslovacca che comincia a sognare la Bolivia. Vuole creare un centro di formazione di guerriglieri. Perché la Bolivia? Senza dubbio perché è limitrofa a ben cinque “polveriere”, agitate da diversi movimenti rivoluzionari: Perù, Cile, Paraguay, Brasile e Argentina. In più, la situazione in Bolivia, alla testa del quale si trova la giunta del generale Barrientos (democraticamente eletto), è marcata da grandi disuguaglianze sociali: larghi strati della popolazione vivono nella povertà. La Bolivia conta, infine, 5 milioni di abitanti raggruppati su un decimo del territorio del Paese. In teoria, la testa di ponte ideale per sollevare il continente sudamericano.

Nella pratica, anche in questo caso, nulla funzionerà come pianificato. Calvo, rasato e provvisto di grossi occhiali, Guevara, alias Ramon Benitez, lascia l’Avana per Mosca il 23 ottobre 1966. A Praga prende un treno per Vienna, passa quindi per Parigi, prima di imbarcarsi per il Brasile. Arriva a La Paz, capitale della Bolivia, il 3 novembre con un passaporto uruguaiano a nome di Adolfo Mena Gonzales. Quindi ridiventa “Ramon”. In una fattoria sperduta sulle rive del Rio Nancahuazù, nel sud-est del Paese, impianta la sua base di addestramento. Sono con lui 17 cubani, a poco a poco raggiunti da un pugno di boliviani e di peruviani: in tutto circa 50 persone.

Come sempre, un ottimismo entusiasta pervade il gruppo, anche se il Che stima che gli occorreranno non meno di «dieci anni prima di terminare la fase insurrezionale»!

Ma i problemi non mancano. Occorre sopportare il clima della foresta boliviana, adeguarsi a una geografia ostile, far fronte a malattie e insetti. Il piccolo gruppo non è adattato a queste condizioni estreme. Ma il Che deve far fronte a problemi politici. A causa di una recente riforma agraria i contadini sono meno inclini del previsto a infiammarsi per la causa dei guerriglieri. Nella maggior parte dei casi i contadini, diffidenti nei confronti degli stranieri, rimangono indifferenti. Occorre aggiungere che la regione scelta è poco abitata, fatto che rende difficoltoso ogni sostegno popolare.

Fra gli “alleati”, stessa musica. Guevara beneficia inizialmente dell’appoggio di Mario Monje, segretario generale del Partito Comunista Boliviano (PCB), che promette rifornimenti e aiuti. Ma, colpo di scena, il 31 dicembre dopo un incontro agitato con il Che, Monje mette fine alla cooperazione e chiede di cessare la lotta. Il sostegno più importante gli volta le spalle! Mosca, in effetti, non ha bisogno di rivoluzione in America latina. L’internazionalismo proletario non è più quello di una volta.

Quando Jorge Kolle, secondo segretario del PCB, e Simon Reyes, dirigente dei minatori, rientrano dall’Avana disposti a discutere con il Che delle condizioni di lotta in Bolivia, la guerriglia rurale è ormai tagliata fuori da ogni legame con la città; l’inizio dei combattimenti rende impossibile l’incontro.

In definitiva, occorre fare la rivoluzione senza medicine (Che è un asmatico), senza provviste (i guerriglieri sono costretti a cibarsi delle loro bestie da soma), senza carte precise e senza comunicazioni, in quanto la radio è incapace di inviare qualsiasi messaggio. I comunicati della guerriglia non hanno quindi alcun effetto: il Che è costretto a ricorrere all’aiuto di contadini di passaggio.

Le prime azioni sul terreno si avviano all’inizio del 1967. Nel febbraio una ventina di uomini partono in ricognizione nella regione nord, verso il Rio Grande. Vi rimangono il doppio del tempo previsto, ovvero quarantotto giorni, provoca dubbi e stanchezza nel gruppo.

Mosè Guevara, un semplice omonimo, ex membro del PCB, ha raggiunto la guerriglia con otto reclute, ma le cose invece di migliorare peggiorano. L’11 marzo due uomini disertano e uno di essi, fatto prigioniero, “vende” i suoi compagni. Un terzo uomo seguirà la stessa prassi e confermerà tutte le informazioni.

Il 23 marzo, il primo vero combattimento con una pattuglia militare fa 7 morti e 14 prigionieri nelle file dell’esercito boliviano. Ma l’allegria del Che è di breve durata. L’arrivo di un gruppo di tre “internazionalisti”, composto dall’intellettuale francese Regis Debray, alias Danton, dall’argentino Ciro Bustos e dalla tedesca-argentina Tamara Bunke, alias Tania, complicherà ulteriormente il suo compito. La jeep della donna viene scoperta con dei documenti compromettenti. Poi occorre evacuare Regis Debray – che, per sua stessa ammissione, non si sente «maturo per la morte» – e Ciro Bustos. Risultato: la guerriglia si divide in due gruppi, quello di Joaquin (identificato da alcuni come Juan Vitalo Acuna) e quello del Che, che non si rivedranno più.

Il 23 marzo, il primo vero combattimento con una pattuglia militare fa 7 morti e 14 prigionieri nelle file dell’esercito boliviano. Ma l’allegria del Che è di breve durata. L’arrivo di un gruppo di tre “internazionalisti”, composto dall’intellettuale francese Regis Debray, alias Danton, dall’argentino Ciro Bustos e dalla tedesca-argentina Tamara Bunke, alias Tania, complicherà ulteriormente il suo compito. La jeep della donna viene scoperta con dei documenti compromettenti. Poi occorre evacuare Regis Debray – che, per sua stessa ammissione, non si sente «maturo per la morte» – e Ciro Bustos. Risultato: la guerriglia si divide in due gruppi, quello di Joaquin (identificato da alcuni come Juan Vitalo Acuna) e quello del Che, che non si rivedranno più.

Debray e Bustos vengono arrestati in compagnia del giornalista inglese Roth, che cerca di fare uno scoop. Mentre Debray è imprigionato, Bustos fa i nomi dei guerriglieri, denunciando la presenza del Che.

L’esercito boliviano occupa l’accampamento centrale. Se anche perde qualche uomo nel corso di imboscate, diversi guerriglieri vengono uccisi durante i combattimenti, in particolar modo, Eliseo Reyes, «il miglior uomo della guerriglia», secondo Ramon.

Per lottare contro la guerriglia l’esercito boliviano ha messo insieme 5 mila uomini. Accanto al Che – che ora si fa chiamare Fernando – sono rimasti in 25. Ormai allo sbando, i guerriglieri si spostano tra le montagne in tutte le direzioni, alla ricerca di acqua di vettovaglie. Percorreranno circa 600 chilometri in sei mesi!

Per un momento sembra aprirsi un nuovo fronte: i distretti minerari vengo ribattezzati “Territori liberi” dagli operai, ma è un fuoco di paglia. Mentre gli operai decidono di sostenere la guerriglia, l’esercito occupa le installazioni. Il 7 giugno il governo boliviano decreta lo stato d’assedio. Il 24 avviene il “massacro di S. Giovanni”: decine di minatori vengono uccisi, 200 vengono inviati in campi di lavoro.

All’inizio di luglio l’Esercito di Liberazione della Bolivia (questo è il nome della truppa di ribelli) occupa la località di Samapaita (1700 abitanti) e riprende momentaneamente vigore. Ma è questione di pochi giorni: un disertore conduce l’esercito regolare a un nascondiglio e diversi uomini vengono uccisi in combattimento. Il 31 agosto, nel corso di un’imboscata al guado di Puerto Mauricio, la colonna Joaquin viene decimata.

A settembre il governo boliviano presenta delle foto ritrovate a Nancahuazù, nell’accampamento centrale, fra le quali dei falsi passaporti uruguaiani del Che. Le autorità sanno ora che è lui che dirige le operazioni.

Guevara apprende per radio del massacro di Joaquin. I suoi uomini, distrutti, sono ridotti a bere la loro urina. Tutti cadono ammalati. Il Che decide di dirigersi a nord, ove accarezza l’idea di aprire un “secondo fronte”. Alla fine di settembre l’avanguardia cade in un’imboscata, che causa nuove vittime. Il rivoluzionario ha ormai coscienza che la fine si avvicina. L’8 ottobre, per colmo d’ironia, i guerriglieri vengono denunciati da un contadino, Pedro Pena, che si è spaventato a vederli. Inseguiti nel canyon di Churo, vengono circondati da 300 soldati, inquadrati da “consiglieri” americani.

Guevara annota: «Se il combattimento avviene dopo le 15.00 e nel nostro interesse il più tardi possibile, grandi possono essere le possibilità in quanto la notte… è l’alleato naturale dei guerriglieri». Ma il combattimento inizia alle ore 13.00. Per sfuggire ai ranger del Reggimento Manchego, il Che frammenta il gruppo. Viene ferito e scala montagna appoggiato a uno dei suoi compagni, “Willy”. I due cadono nelle mani dell’Esercito e vengono condotti a La Higuera, un villaggio a due chilometri di distanza, dove sono rinchiusi in una scuola. Il 9 ottobre, verso mezzogiorno, Guevara viene ucciso con una raffica di mitraglietta sparata dal soldato Mario Teran. Il suo corpo, nel quale vengono individuati 9 impatti, viene esposto in una camera mortuaria improvvisata a Vallegrande.

Questa volta il Che non ha l’occasione di interrogarsi sul nuovo smacco. I preparativi della guerriglia boliviana erano stati ancora più frettolosi di quelli per l’avventura africana: malgrado un addestramento serrato nella provincia di Pinar, al quale Castro aveva assistito personalmente, non era stata sviluppata nessuna rete di collegamenti e nessuna verifica seria era stata effettuata sul posto. Il Che si era fidato del suo intuito, a qualche collegamento sul posto e ai soli uomini che lo circondavano. Buon tattico ma misero stratega, egli aveva trascurato la situazione internazionale, credendo, forse, che Mosca lo avrebbe sostenuto, mentre lo aveva già abbandonato una prima volta in Congo.

Aveva poi giudicato male la situazione locale, non riuscendo a sensibilizzare gli autoctoni. Gli insorti non erano riusciti a incarnare le attese della popolazione rurale (furono i minatori e non i contadini a simpatizzare di più con i ribelli) e a trasformare la guerriglia in guerra di massa. Secondo la terminologia marxista-leninista, non esistevano le condizioni per “scatenare la rivoluzione”.

Entusiasta e impaziente fino a contraddire alcune delle sue stesse massime, Guevara aveva creduto che un focolaio di insurrezione potesse scatenare la rivoluzione, a somiglianza di quanto accaduto a Cuba (con Castro), in Cina (con Mao) e nel Vietnam (con Giap). Ma né nel Congo, né in Bolivia egli riuscì a governare la benché minima zona rurale, da cui poi partire per occupare le città.

Resta capire se Guevara intendesse “vincere” veramente queste guerre, oppure se la sua massima ambizione fosse nel farle. La sua personale ideologia l’aveva spinto a ipotizzare la nascita di “un uomo nuovo” capace di sacrificarsi per la causa. E la sua ritirata più o meno forzata dagli affari cubani lo aveva certamente condotto ad accettare l’idea della morte. La fuga in avanti negli ultimi anni può indurre a pensare a una sorta di suicidio cosciente. Un suicidio che risponderebbe al desiderio di abbattere la società capitalista fino alle fondamenta. Il guerrigliero scrive, in effetti, nel suo ultimo messaggio dell’aprile 1967: «occorre condurre la guerra fino a dove la conduce il nemico: a casa sua, nei suoi luoghi di svago; occorre farla totalmente». Parole che al giorno d’oggi risultano sinistramente attuali tra i fanatici del terrorismo islamico.

Per saperne di più

Pierre Kalfon, Il Che. Una leggenda del secolo, Milano, Feltrinelli, 1998.

Dario Fertilio, La via del Che. Il mito di Ernesto Guevara e la sua ombra, Venezia, Marsilio, 2007.

Alvaro Vargas Llosa, Il mito Che Guevara e il futuro della libertà, Torino, Lindau, 2007.

Fidel Castro, Io e il Che. Un’amicizia che ha cambiato il mondo, Milano, Oscar Mondadori, 2007.

Saverio Tutino, Il Che in Bolivia. Memorie di un cronista, Roma, Editori Riuniti, 1996.